目次

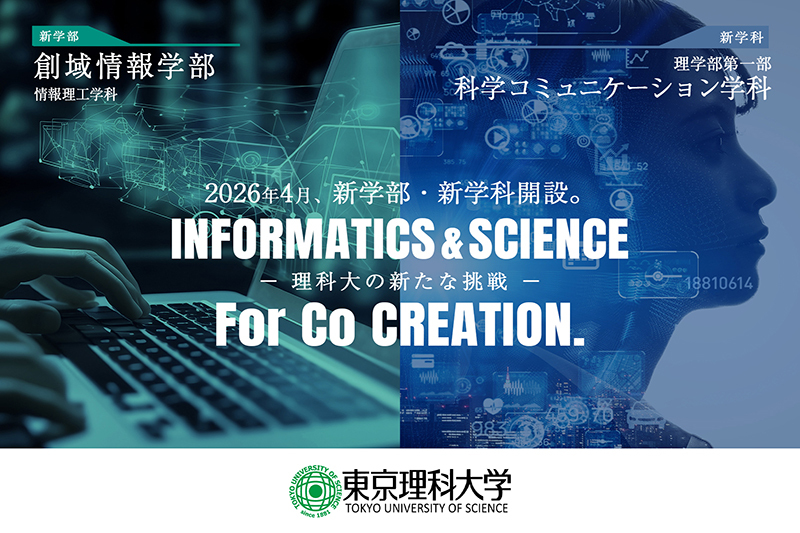

理学部第一部 科学コミュニケーション学科 2026年4月開設予定

デジタル社会に必要とされる高度な科学的知識を持ち、 伝えることのできる人材を育成

情報があふれるデジタル社会では、その真偽を見極め、社会的課題を解決することが求められます。

多様な立場の人たちに、科学をどのように伝え、議論するのか

科学と社会をどのように繋いでいくのか

世界が変革期にある中、今まさに求められている学科です。

科学コミュニケーション学科 学びのポイント

本学科は、理学を広く学ぶカリキュラムを展開しています。1年次の学修では、情報・データサイエンス、科学コミュニケーション、数学、物理学、化学など幅広い基礎必修科目を全員が学び、さらに、STEAM科目などを通して、科学を全体的に捉える能力を身に付けます。3年次のサイエンスライティングなどの授業を通して、科学を「伝える」能力についても実践的に学んでいきます。

科学コミュニケーションを実践するにあたっては、高度な情報学・データサイエンス等の専門知識・技術を修得し、これらデジタル技術を活用する能力が求められます。本学科では、リテラシーから応用基礎レベルまで、データサイエンスを学ぶ科目を1年次から全学生が履修し、エキスパートレベルの情報・データサイエンス科目も用意しています。

2・3年次には「情報・データサイエンス」「数理」「理科」の3つの専門科目群の中から、自分が興味を持っている分野を中心的に学べます。全学生が学ぶ「情報」×「科学コミュニケーション」の土台をもとに、各分野の知識を深掘りすることで、本学科でしか身に付けることのできない専門性を養うことができます。

創域情報学部 情報理工学科 2026年4月開設予定

融合と共創でイノベーションの創出を目指す新しい情報系学部

本学部は、多彩な34名の専任教員を配置。先端企業も参画し、多数の研究室が展開されるという類例のないスケールとなります。融合と共創を加速させるこの環境で、イノベーションを創出するのが本学部です。

創域情報学部5つの取り組み

[プロジェクト実験]3年次に4コースの学生が融合チームを組み、約3ヵ月にわたって一つのプロジェクトに挑戦。異なる専門性を持つメンバーと協働し学生自身でやり遂げる、ハイレベルなPBL学習を実践します。

[共創の場としての研究会]教員主催の研究会では1年次から世界最先端の研究に従事できます。学生主体の研究会では起業やプログラミングコンテストなどに挑戦。取り組みの姿勢や成果が卒業のための単位に認定されます。

[ダブルラボ・横断セミナー]同じキャンパスにある創域理工学部の研究室で学ぶ「ダブルラボ」や、異なる分野の研究室で学ぶ「横断セミナー」を通じ、多様な価値観や技術を体験。異分野をつなぎ新たな融合を生む力を養います。

[毎日英会話]英語力の重要度がいっそう増す中、通称「毎日英会話」を開講。1年次全員の履修を想定し、国際的なプロジェクトへの参画や、海外勤務にも耐えうる「使える」英語を習得できます。

[最先端分野の研究室]34もの研究室に加え、先端企業も研究室の運営を積極的に実施します。学生は、最先端分野の研究に企業のニーズを加えて研究をすることができ、社会で求められていることを学びます。