シャチの鳴き声から海の環境を考える? ~海中ロボットの可能性~

シャチの鳴き声を聞いたことがありますか?

シャチやイルカなどの鯨類は、水中で鳴き声を出し、人間のように互いにコミュニケーションをとる生き物です。中でもシャチは、「クリック」「コールス」「ホイッスル」の3種類の鳴き声を使い分け、群れで行動するという特徴があります。そのため、どの方向からどんな鳴き声が聞こえているかを分析すると、群れの大きさや移動の様子だけでなく、獲物をらせん状に追い詰めて捕食する様子までも観測することができます。

意外と難しい音響観測

シャチやイルカの鳴き声を測定する音響観測には海中ロボットなどの機械を使います。「水中で音を測る」とだけ聞くと簡単に思えるかもしれませんが、海中ロボットの開発には課題が多くあります。

まず、水の中の様子は少しでも深くなると海上からは見えなくなってしまうため、人間がラジコンで操作することができません。そのため、ロボットを自律的に動けるようにすることが必要です。また、広い海の中では複数機での観測が必須となります。観測技術はもちろんですが、水深によっても海域によっても環境が変わってしまう海の中をいかに効率的に動かすかという点で、海中ロボットにはさらなる改善の余地があります。

鳴き声が教えてくれる海洋環境

音響観測の研究は、鯨類の場所の把握だけでなく、海全体の生態系や環境の調査に役立ちます。例えば、毎年同じ場所にやってくる群れが突然来なくなったことから、海水温などの環境の変化を推定することができます。さらに位置がピンポイントでわかれば、高速船との衝突を防ぐことができ、海洋で鯨類と人間が安心して共生できます。

また、シャチは海の食物連鎖の頂点に立つ、海の王様です。食物連鎖の最下層にある植物プランクトンとシャチの動きを結びつけることで、海の生態系がどのように変化しているのかを解明できるかもしれません。海中ロボットの音響観測の精度を上げることが、海洋環境の保全にもつながるのです。

※夢ナビ講義は各講師の見解にもとづく講義内容としてご理解ください。

※夢ナビ講義の内容に関するお問い合わせには対応しておりません。

先生情報 / 大学情報

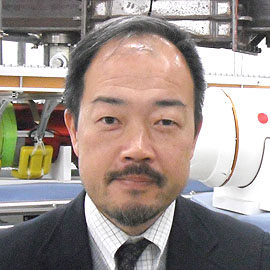

大阪公立大学 工学部 海洋システム工学科 教授 有馬 正和 先生

興味が湧いてきたら、この学問がオススメ!

海洋システム工学先生が目指すSDGs

先生への質問

- 先生の学問へのきっかけは?

![選択:[SDGsアイコン目標13]](https://telemail.jp/shingaku/requestren/img/data/SDGs-13-active.png )

![選択:[SDGsアイコン目標14]](https://telemail.jp/shingaku/requestren/img/data/SDGs-14-active.png )