話し手の気持ちを表す「副詞」から、対人配慮の歴史を探る

歴史から日本語の仕組みを探る

「国語史(日本語史)」とは、音声、表記、文法、語彙(ごい)、文体など、日本語の様々な面について歴史的な変化を探る学問です。様々な文献を用いて昔の日本語を調べますが、現在は国立国語研究所により「コーパス」として文献のデータ化・整備が進み、検索して言葉のデータを集められるようになってきました。録音された落語、新聞・テレビ・ラジオなどのメディア、Web上の文章やSNSなど、近代以降、時代とともに新しく生まれてきたものも言葉の資料になります。

話し手の気持ちを表現する「副詞」に注目

副詞という品詞に注目した研究事例があります。話し手の気持ちを表現する副詞「どうやら」「どうも」「どうぞ」「どうか」などにフォーカスしたもので、国語史の分野のうち、文法分野の研究です。

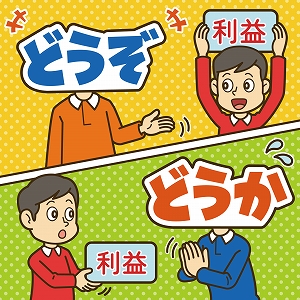

例えば、現代語で相手に何かを勧めるときに使われる「どうぞ」は、もともと「なんとかしたい」という願望の強さを表していました。しかし、近代以降「どうか」という副詞が発達することで、「どうぞ」は相手に利益がある「勧め」を表し、「どうか」は自分に利益がある「依頼・懇願」を表す形で使い分けられるようになりました。そうなった背景として、もともと固定的な身分関係だった社会が流動的になり、自分と相手のどちらに恩恵があるのかに日本人が敏感になったことが関係するのではないかと考えられます。副詞の変遷には時代の大きな流れも関係しているのです。

日本人なら日本語をわかっているか

私たちは毎日日本語を話しているにもかかわらず、自分たちの言葉についてわかっていないことがたくさんあります。例えば、留学生から「私は日本語だけ話せます」と「私は日本語しか話せません」はどう違うのですかと聞かれても、うまく説明できる人は少ないでしょう。さらに、なぜそのような違いがあるのかということになると、なおさらです。

日本語の仕組みにはまだ多くの謎があります。その謎について歴史的な事情を明らかにし、今の日本語を理解する、それが国語史の研究なのです。

※夢ナビ講義は各講師の見解にもとづく講義内容としてご理解ください。

※夢ナビ講義の内容に関するお問い合わせには対応しておりません。

先生情報 / 大学情報

白百合女子大学 文学部 国語国文学科 教授 川瀬 卓 先生

興味が湧いてきたら、この学問がオススメ!

国語史(文法史、語彙史)先生への質問

- 先生の学問へのきっかけは?