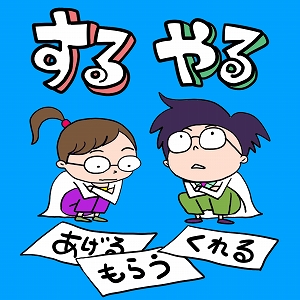

主語がない、「する」「やる」を使い分ける、日本語の不思議

失恋は「する」もので「やる」ものではない

「ゲームをする」と「ゲームをやる」の「する」「やる」は、どちらも同じ意味を表しています。しかし、考えてみると「失恋をする」とは言いますが、「失恋をやる」とは言いません。私たち日本人は「する」と「やる」を自然に使い分けているのです。分析すると、「やる」は「サッカーをやる」のように具体的で動作性が強い時に使います。それに対して「する」は、「頭痛がする」「雨だとすると」のように状態や現象、仮定を指す場合もあり、より用法が広いことがわかります。「する」は形式動詞と呼ばれており、本来の意味が希薄なために、さまざまな意味や広がりを持っています。

主語がなくても誰の動作かがわかる日本語

動詞の「あげる」「もらう」「くれる」にも注目してみましょう。これに動詞「手伝う」をくっつけて、「手伝ってあげる」「手伝ってもらう」「手伝ってくれる」を考えてみると、それぞれ主語がなくても誰が誰に対して手伝うという動作を行うか、手伝うという恩恵を与えるかがわかります。このような用法は他国の言語にはあまり見られません。言い換えるなら、それだけ日本人は誰から誰に恩恵が渡ったのかにとても敏感な国民性だとも言えるでしょう。

言葉から人間・社会・文化が見えてくる!

このように言語に注目してみると、その人がどのような場面で、どのような考え方を持って使っているかが推測できます。人間や社会が受け入れて広めてきた言語は決して無機質なものではなく、言語を見つめることで、その背景にいる人間、社会、文化までもが見えてきます。

また、私たちは日常生活で言葉を使って生きています。言葉を雑に使うことは時に誤解を生み、トラブルの元にもなりかねません。誰に対して、どんな言葉を、どんな順序で言うかをよく考えて、豊かに使っていけば、自分の思いを上手に伝えられますし、相手を元気づけることもできます。言葉は、人を幸せにも不幸せにもできるのです。

※夢ナビ講義は各講師の見解にもとづく講義内容としてご理解ください。

※夢ナビ講義の内容に関するお問い合わせには対応しておりません。

先生情報 / 大学情報

創価大学 文学部 人間学科 教授 大塚 望 先生

興味が湧いてきたら、この学問がオススメ!

日本語学先生が目指すSDGs

先生への質問

- 先生の学問へのきっかけは?

- 先輩たちはどんな仕事に携わっているの?

![選択:[SDGsアイコン目標4]](https://telemail.jp/shingaku/requestren/img/data/SDGs-4-active.png )

![選択:[SDGsアイコン目標5]](https://telemail.jp/shingaku/requestren/img/data/SDGs-5-active.png )

![選択:[SDGsアイコン目標17]](https://telemail.jp/shingaku/requestren/img/data/SDGs-17-active.png )