自然林の動態解明、地域の希少種保全を通じて生物多様性をまもる

日本には、原生的自然はない

現代の日本には原生的な自然は残っておらず、自然林にも何らかの形で人間の手が入っています。特に、西日本に分布する照葉樹の自然林は、ほとんど姿を消しています。東日本に多いブナ林の保全だけでなく、西日本における照葉樹林の保全は重要です。

植物が共存する生物多様性の森とその理解

宮崎県の綾(あや)町には、数少ない成熟した照葉樹林があり、継続調査している4ヘクタール(200m×200m)は、57種約5000本の樹木が共存する、生物多様性の高い森です。生物は生きていくために周囲と競争します。動物であれば住む場所を変えたり、活動する時間をずらしたり、エサを違えたりして、競争を緩和できます。しかし、植物は動くことができず、必要とする資源も光合成のための光や水など互いに似ています。同じ場所に生えている樹木同士はこれらをめぐって激しく競争しているはずですが、綾の森にこれだけ多くの種類の植物が共存していけるのはなぜでしょう。

共存できる理由を野外調査から明らかにしようという研究が進められています。例えば、その場所に長い時間居座る寿命の長い樹木と、成長が早く短期間で実をつけ、新しい場所に移っていく樹木といった生活史の違い、光合成など生理的な特性の違い、昆虫や動物との協力関係の違い、台風などかく乱に対する対応力の違いなど、それぞれの種特性の違いにより共存している可能性を探るなど、「共存」という複雑な現象の理解に近づこうとしているのです。

自然と人間とのかかわり方を考える

より大きな視点から、日本の生物多様性を守るため、自然とどのようにつきあっていくべきでしょうか。綾町の照葉樹林では、人の営みを排除することが保全につながります。これに加えて、日本では人がかかわって維持されてきた、生物多様性の高い身近な半自然の保全が重要です。例えば鳥取砂丘の景観、植生と市民参加の問題、人工林や里山における希少植物の保全についての研究なども重要なテーマになっています。

※夢ナビ講義は各講師の見解にもとづく講義内容としてご理解ください。

※夢ナビ講義の内容に関するお問い合わせには対応しておりません。

先生情報 / 大学情報

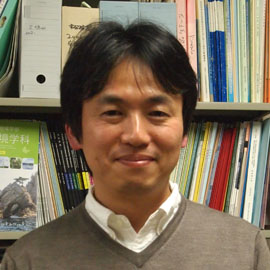

鳥取大学 農学部 生命環境農学科 里地里山環境管理学コース 教授 永松 大 先生

興味が湧いてきたら、この学問がオススメ!

植物生態学先生への質問

- 先生の学問へのきっかけは?