ゲノム診断で進歩する「がん」治療

がんを遺伝子変化で区分

がん治療は年々進歩しており、早期発見すれば怖くない病気になりつつあります。一方で、進行した状態で見つかると、治療は非常に難しくなります。進行がんでは、放射線や抗がん剤などの薬物による治療が中心となります。薬物で治療する場合は、がんの種類によって選択できる薬剤の数が決められています。この薬剤の数を増やすには、臨床試験と呼ばれる大規模な研究が必要となり、長い時間がかかります。このような状況で、現在注目されているのが、「がんゲノム医療」です。これまでのがんに対する薬物治療は、胃がんや肺がん、大腸がんなど、がんができた部位を基準に行われてきました。がんゲノム医療では、がん細胞の遺伝子変化を分析し、その遺伝子変化を根拠に治療法を検討します。これにより、臓器別の枠を超えて、新たな治療法を探します。

同じ部位のがんでも原因は異なる

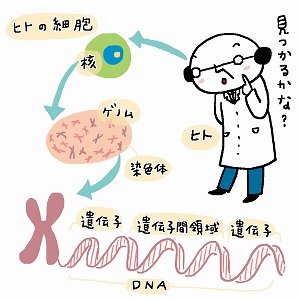

ゲノムとは、細胞に含まれる遺伝情報(設計図)の全体のことです(ヒトならば、ヒト一人分の遺伝情報がゲノムです)。がんは遺伝子の変化によって起こる病気です。がんゲノム医療では、まず、がん細胞で起きている遺伝子の変化を細かく調べます。この結果、例えば同じ胃がんのAさんとBさんでも、原因となっている遺伝子変化が異なる場合があります。この検査結果を基に、Aさんには乳がん用の抗がん剤X、Bさんには肺がん用の抗がん剤Yが効きそうだ、といった検討を行います。ただし他の抗がん剤が適用できる確率はまだ低く、また費用も高いのがネックとなっています。

課題はデータの蓄積と薬物の開発

がんゲノム医療は先行して欧米で開始され、すでに多くのデータが蓄積されています。しかし、欧米人と日本人とでは多いがんの種類が異なります。このため、日本人のがんゲノムデータの蓄積を増やすことは、日本人のがん医療全体にとって重要です。そして、そこから新規薬剤を開発する研究も重要です。がんゲノム医療は、対応薬剤が無ければ患者さんに貢献できません。このため、基礎的な研究はとても大切です。

※夢ナビ講義は各講師の見解にもとづく講義内容としてご理解ください。

※夢ナビ講義の内容に関するお問い合わせには対応しておりません。

先生情報 / 大学情報

横浜市立大学 医学部 医学科 (附属病院 がんゲノム診断科) 准教授 加藤 真吾 先生

興味が湧いてきたら、この学問がオススメ!

医学先生が目指すSDGs

先生への質問

- 先生の学問へのきっかけは?

![選択:[SDGsアイコン目標3]](https://telemail.jp/shingaku/requestren/img/data/SDGs-3-active.png )

![選択:[SDGsアイコン目標9]](https://telemail.jp/shingaku/requestren/img/data/SDGs-9-active.png )