赤ちゃんの目を守る、視能訓練士の役割

視力は「見る」ことで発達する

今や多くの人がコンタクトレンズを使っていますが、白内障と診断された赤ちゃんのためにコンタクトレンズが使われていることは、あまり知られていません。そもそも生まれたての赤ちゃんは、あまり目が見えません。視力が発達するためには、目にきれいな像が結ばれることが必要です。白内障の赤ちゃんの場合、手術で水晶体という目の中のレンズの濁りを取り、白内障の症状を改善しますが、このとき目の度数が大きく変わり、ピントが合わなくなります。そこでコンタクトレンズで矯正して、ピントが合う状態をつくるようにします。大人だと眼内レンズという人工レンズを手術のときに入れますが、赤ちゃんの場合はまだあまり行われていません。目の大きさが成長するため、度数を決めにくいからです。成長に合わせて度数を変えることのできるコンタクトレンズを使うことが一般的です。

視能訓練士の果たす大切な使命

小さな赤ちゃんの目にコンタクトレンズを入れると聞くと、かわいそうに感じるかもしれません。実際、赤ちゃんのお母さんは皆さん戸惑います。しかし、きちんと管理し視力を向上させることは重要です。そんなときに「視能訓練士」がサポートしています。医師の指示のもとで、家族にコンタクトレンズの扱い方を伝えるほか、視力などの検査を行っています。視能訓練士は、1971年にできた国家資格で、現在約10000人の有資格者がいます。子どもの斜視や弱視の訓練をする仕事としてスタートしました。現在は、眼科一般検査を担当するなど、活躍の場が広がり、大切な役割を担っています。

デリケートな目とコンタクトレンズ

視能訓練士の視点から心配されるのが、使い捨てのレンズを、指定された日数を超えて使うことや、眼科の診察を受けずに、インターネットなどで気軽にカラーコンタクトレンズを購入することなどです。目は傷つきやすいものです。特に黒目の透明なところである角膜の感染症には注意が必要です。コンタクトレンズは医療用具としてきちんと使いましょう。

※夢ナビ講義は各講師の見解にもとづく講義内容としてご理解ください。

※夢ナビ講義の内容に関するお問い合わせには対応しておりません。

先生情報 / 大学情報

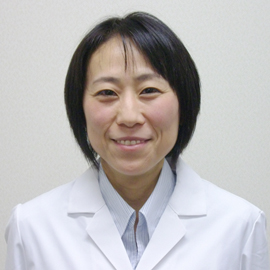

大阪人間科学大学 人間科学部 医療福祉学科 視能訓練専攻 教授 丸山 亜実 先生

興味が湧いてきたら、この学問がオススメ!

医療福祉学先生が目指すSDGs

先生への質問

- 先生の学問へのきっかけは?

![選択:[SDGsアイコン目標3]](https://telemail.jp/shingaku/requestren/img/data/SDGs-3-active.png )