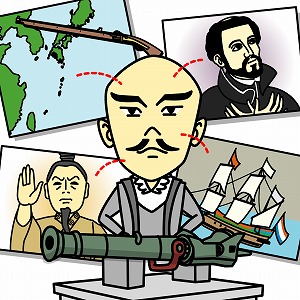

戦国日本を動かした大砲のルーツを探る

戦国武将・大友宗麟

豊後(現在の大分県)の大友宗麟(そうりん)は、戦国時代のキリシタン大名です。その宗麟の治めていた大分市内の町跡を発掘すると、教会跡やキリシタン遺物・鉄砲の弾が出てきました。

宗麟は、明(みん)の海賊の王直(おうちょく)と親しかったと言います。一部の明の貿易商人も日本の海賊と同じ「倭寇(わこう)」とみなされていました。

1543年、王直の船が種子島に漂着し、乗っていたポルトガル人が日本に鉄砲を伝えたとされています。また1549年、ザビエルがキリスト教布教のために来日、宗麟は領内での布教活動を認めました。しかし当初の目的は、宗教より貴重品や火薬を用いる武器などを手に入れるために南蛮貿易を行うことだったと考えられます。

大砲はいつ日本に伝来したのか?

宗麟は日本で最初に大砲を使い、おそらく日本で初めて日本製の大砲も作りました。しかし、大砲がいつ日本に伝来したのかはよくわかっていません。歴史をさかのぼると、ヴァスコ・ダ・ガマによってインド航路を開いたポルトガルはマカオ周辺を不法占拠していましたが、1522年に一度明軍によって駆逐されました。このとき明王朝は大砲を手に入れています。そして大砲も鉄砲のように、王直のような倭寇が南蛮から日本に持ち込んだと推測されます。

情報をつなぎ合わせて歴史の意義を探る

城門を壊せるほど破壊力のある大砲は、勢力拡大を狙っていた宗麟にとって、さぞや魅力的に映ったに違いありません。貿易で大砲を得た宗麟は、家臣を南蛮に送り込み、作り方を習得させました。さらにその家臣の子孫は、徳川家康に仕え、大坂の陣で使う大砲を鋳造する役目を担いました。関ヶ原の戦い直前の「上杉征伐」に持ち込まれた大砲は、1600年4月に豊後に漂着したオランダ船・リーフデ号に乗せられていたものでした。宗麟が育んだ南蛮貿易や大砲などの軍事技術は、日本史を動かす上で極めて重要な役割を果たしていたのです。

このように歴史は、一つひとつの情報をつなぎ合わせることで、その意義が見えてくるのです。

※夢ナビ講義は各講師の見解にもとづく講義内容としてご理解ください。

※夢ナビ講義の内容に関するお問い合わせには対応しておりません。

先生情報 / 大学情報

別府大学 文学部 史学・文化財学科 教授 上野 淳也 先生

興味が湧いてきたら、この学問がオススメ!

考古学、歴史考古学先生が目指すSDGs

先生への質問

- 先生の学問へのきっかけは?

- 先輩たちはどんな仕事に携わっているの?

![選択:[SDGsアイコン目標4]](https://telemail.jp/shingaku/requestren/img/data/SDGs-4-active.png )