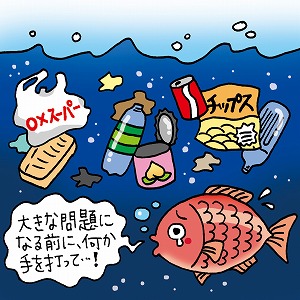

プラスチックごみという新しい環境問題

海を漂流する大量の生活ごみ

東日本大震災で流された家屋の廃材や生活用品などがカナダやアメリカに漂着したというニュースがありました。このような生活ごみは、実は大震災のあとだけでなく常に発生しています。もちろん原因は人間の河川や海洋への投棄ですが、問題なのは単にこれが「ごみの問題ではない」ということです。

ごみの中でもポリエチレンの袋やペットボトルのようなプラスチック製品は、軽くしなやかな性質のほかに、熱や紫外線などによって簡単に分解されないようにするためにさまざまな添加剤などが含まれています。これらが魚などの生物の体内に蓄積して悪影響を及ぼす事態が起こっているのです。

ごみによる二次被害が大きな問題

このような化学物質は脂溶性で水に溶けにくく、漂流プラスチックの表面に凝集することも知られています。プラスチック表面に濃縮されながら海を漂い、一部は海岸に漂着し、誤食する野生動物に悪影響を与えます。化学物質を体内に蓄積した魚を人間が食べることで健康被害が起こる可能性もあります。他方、プラスチック漂流物などに付着した生物が外来種としてほかの地域に侵入して、生態系を破壊するという問題もあります。既存の種が弱者となり、生物多様性が失われる危険性があります。

被害の大きさもわかっていないのが現状

生活から出るごみはライフスタイルの近代化にともなって多く発生する傾向にあります。特に経済発展著しい開発途上国では、社会のインフラが十分ではないこともあり、生活ごみの適正処理まで手が回らないのが実情です。一度海に出た生活ごみはすべて海岸に着くわけではないので、回収し処理することはほぼ不可能です。最近では生物によって分解可能な生分解性プラスチックが利用されていますが、すべてのプラスチックを生分解性のものに置き換えることは難しく、ごみを出さない工夫は必要です。海底に堆積したり海に漂う大量の人工ごみが、今後どんな被害をもたらすかを想像することは難しいですが、大きな問題になる前に、何らかの手を打つことが必要なのです。

※夢ナビ講義は各講師の見解にもとづく講義内容としてご理解ください。

※夢ナビ講義の内容に関するお問い合わせには対応しておりません。

先生情報 / 大学情報

公立鳥取環境大学 環境学部 環境学科 准教授 佐藤 伸 先生

興味が湧いてきたら、この学問がオススメ!

環境学先生が目指すSDGs

先生への質問

- 先生の学問へのきっかけは?

![選択:[SDGsアイコン目標9]](https://telemail.jp/shingaku/requestren/img/data/SDGs-9-active.png )

![選択:[SDGsアイコン目標12]](https://telemail.jp/shingaku/requestren/img/data/SDGs-12-active.png )

![選択:[SDGsアイコン目標14]](https://telemail.jp/shingaku/requestren/img/data/SDGs-14-active.png )