リンゴの病気を引き起こすウイルスを突き止めろ!

リンゴの病気「奇形果病」と「輪状さび果病」

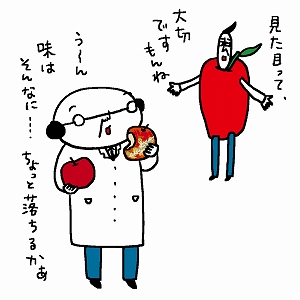

果樹のなかでもリンゴが持つ特有の病気として「奇形果病」と「輪状さび果病」があります。奇形果病は果実の一部が奇形化してしまうリンゴウイルス病で、1929年に青森県で発見されました。輪状さび果病は果実の表面に環状のさびのような斑が現れる病気で、1954年にカナダで発見されました。これらの病気を発症したリンゴは人体に影響はありませんが、見た目が悪く、味が落ちるために、流通せず廃棄されてしまいます。

ウイルスから病気の原因を見つけ出す

植物に新しい病気が出ると、PCR検査などによって感染しているウイルスを調べます。そこで発見された複数のウイルスを健康な苗木に実際に感染させ、発症状況を観察して病気の原因になっているウイルスを特定します。リンゴにはもともとさまざまなウイルスが存在しています。これらのほとんどは人体に無害であり、リンゴにも病気を引き起こすものではないとされてきました。そのため、新たな病気が発見されてから長い間、はっきりとした原因がわからないまま手探りで研究が進められていました。ところが、最新の研究で、通常はなんの症状も起こさないウイルスが、まれに変異し病気を引き起こすことが発見されました。さらに、このウイルスのゲノムを人為的に変異させることで、変異の種類による症状の変化の強弱や、病原性のメカニズムについてもわかってきました。

遺伝子診断による早期検出でまん延防止

これらのウイルスは地域や品種ではなく、一般的なリンゴの栽培方法である接木から伝染するため、どれだけ分布しているのかは、今のところわかっていません。研究の最終的な目標は、病気を引き起こすようになるウイルスゲノムの変異を特定し、その病原性を解明すること、遺伝子診断を用いて変異株に感染している苗木の早期診断を行えるようにすることです。こうした研究が、変異株に感染していないリンゴの苗木の流通を増やすことにつながり、私たちの食卓に届く食物の安全とおいしさが守られるのです。

※夢ナビ講義は各講師の見解にもとづく講義内容としてご理解ください。

※夢ナビ講義の内容に関するお問い合わせには対応しておりません。

先生情報 / 大学情報

![選択:[SDGsアイコン目標2]](https://telemail.jp/shingaku/requestren/img/data/SDGs-2-active.png )

![選択:[SDGsアイコン目標15]](https://telemail.jp/shingaku/requestren/img/data/SDGs-15-active.png )