街の景観からカーボンニュートラルまでをカバーする「環境法」

事業活動で損なわれた景観

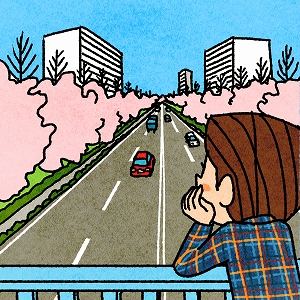

1990年代の東京都国立市で、地域の景観を巡る紛争が生じました。サクラやイチョウの美しい木々が並び、地域住民に愛されている「大学通り」沿いに高層マンションが建つことになったのです。住民は反対運動を展開しましたが、紆余(うよ)曲折の末に高さ44mのマンションが建設されて、元の景観が大きく変わってしまいました。本来、建築可能な建物の高さは都市計画法などによって規制されていますが、「大学通り」沿いのその土地だけは、規制が緩い用途地域だったため、周辺と同じ高さ基準が適用されなかったのです。

環境法の意義

このマンションの事例のように、事業活動はときとして周囲の環境に負荷を及ぼすことがあり、そうした事態をあらかじめ防ぐために「環境法」が存在します。厳密には「環境法」という名称の法律はなく、自然公園法、廃棄物処理法、水質汚濁防止法、都市計画法など、地域の景観や水環境、住環境といった環境を保護するための法律の総称です。マンションの事例のほかにも、倒壊の危険性のある空き家の問題や、周囲の景観を著しく損ねる太陽光発電パネルの設置問題など、環境法に関連する問題は身近なところでたくさん起こっています。

時代の変化に合わせて

環境法には「誘導手法」という手法も存在します。例えば地球温暖化対策推進法は、企業に自社が輩出する温室効果ガスの量を算定して、国に報告することを義務付けています。企業の取り組みが公表されることで、それに対する評価がなされて売り上げや株価に影響するために、結果的に温室効果ガスの削減につながることにその狙いがあります。このように、街の景観や空き家といった生活に身近なところから、グローバルレベルの産業・ビジネスの分野まで、幅広い範囲に適用される点が環境法の特徴です。SDGsやESG経営、カーボンニュートラルの重要性が高まる昨今、そのあり方を考えて、より良く進化させる方法を考える環境法の研究には、ますます大きな期待が集まっています。

※夢ナビ講義は各講師の見解にもとづく講義内容としてご理解ください。

※夢ナビ講義の内容に関するお問い合わせには対応しておりません。

先生情報 / 大学情報

上智大学 法学部 地球環境法学科 教授 北村 喜宣 先生

興味が湧いてきたら、この学問がオススメ!

環境法学先生が目指すSDGs

先生への質問

- 先生の学問へのきっかけは?

- 先輩たちはどんな仕事に携わっているの?

![選択:[SDGsアイコン目標11]](https://telemail.jp/shingaku/requestren/img/data/SDGs-11-active.png )

![選択:[SDGsアイコン目標13]](https://telemail.jp/shingaku/requestren/img/data/SDGs-13-active.png )

![選択:[SDGsアイコン目標15]](https://telemail.jp/shingaku/requestren/img/data/SDGs-15-active.png )