一人一人の声を聞き取ることで、見えてくる「社会」がある

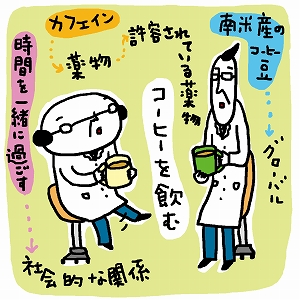

「コーヒーを飲む」に注目してみると

「社会学」とは、どのように研究するのでしょうか。例として「コーヒーを飲む」に注目してみましょう。例えば誰かとカフェに行くということは、コーヒーを飲むだけでなく、話をして、時間を一緒に過ごすという「社会的な関係」を結ぶ意味があります。また、コーヒーに含まれるカフェインを一種の薬物ととらえると、社会的に許容されている薬物について考えることができ、日本で南米産のコーヒーが飲めることから、グローバルな関係を考えることもできます。このように日常的な事象を見ながら、社会のどういう物事とつながっているのかを自由に考えてみるのが社会学の入り口です。

それって本当に当たり前?

学校長やリーダーといえば男性、結婚したら姓が変わる、家事育児の中心は母親など、社会の中で「当たり前」と思われていることがあります。社会学ではまずそれらを疑い、おかしいと思ったら声を上げていくことで社会とつながり、また社会を変えていくこともできます。

ジェンダーとは、男らしさ、女らしさなどの社会的に考える性別の違いのことで、日本政府は1975年頃から「ジェンダー平等」の実現に向けた動きを始めました。しかし、いまだにジェンダーの役割に関する偏見や制限があり、例えば男女で賃金格差があるなど、個人が自由に選択し、能力を伸ばすことへの理解があるとはいえない状況があります。

実際の声を聞く

ジェンダーの役割に関しておかしいと声を上げて活動している人に話を聞いて記録し、解釈に取り入れている研究があります。基本的には自由に語ってもらい、語られる順番も、その人が重要視していることの手がかりにします。都会での声も大切ですが、取り上げられることの少ない地方での声を集めて、可視化し、再評価することも必要です。例えば、岩手県での「女性のための拠点づくり」など、あくまで本人たちが必要と感じて行った地方での活動が、「世界的に見ても価値がある」と評価できることもあるのです。

※夢ナビ講義は各講師の見解にもとづく講義内容としてご理解ください。

※夢ナビ講義の内容に関するお問い合わせには対応しておりません。

先生情報 / 大学情報

![選択:[SDGsアイコン目標5]](https://telemail.jp/shingaku/requestren/img/data/SDGs-5-active.png )

![選択:[SDGsアイコン目標10]](https://telemail.jp/shingaku/requestren/img/data/SDGs-10-active.png )