有利な人はますます有利になる「教育格差」の問題

教育格差という新しい社会問題

日本における教育格差や学力格差の問題は、2000年頃から注目を集めるようになりました。スタートの時点から「家庭環境による格差」が生まれるのは、不平等であり不公平です。家庭の状況や貧困でしんどさを抱える子どもたちを支援するためにも、現在の教育格差の実態を調査することは重要です。社会学の一分野である「教育社会学」では、子どもの学力調査やアンケート調査などの量的調査やインタビューなどの質的調査を用いながら、子どもの学力や教育格差の問題を調べていきます。

時間とともに広がる教育格差

小学生を対象に三年間の学力を追跡して、格差の経年変化の調査が行われました。すると、小学校の最初の段階から格差があり、同じ教育を受けることで格差が縮んでもおかしくない状況であるにもかかわらず、その後も格差が開く傾向が見られました。教育格差が生まれる背景には、保護者の学歴や所得との相関関係が指摘されています。受験のために塾通いをする経験の有無などの影響で、ますます格差は広がっていくのです。

この現象は、社会学者のロバート・マートンが提唱した「マタイ効果」と呼ばれる理論も参照できます。マタイ効果とは新約聖書に由来する言葉で、富める者はますますお金持ちになり、貧しい者はますます貧しくなるという現象です。マタイ効果は教育に関しても見られ、最初の格差が埋まることはなく、時間がたつにつれて格差がますます拡大する状況が明らかになっています。

学習意欲と学力の関係

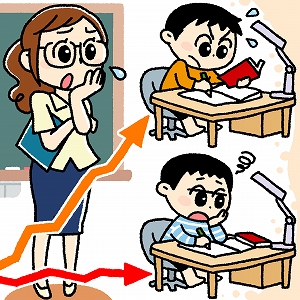

一般的に、学習意欲が高いほど学力は伸びると言われています。意欲があるから学力が伸び、より一層意欲が高まる人がいる一方で、学力が低いから意欲が下がり、さらに学力が低下するというパターンも見られます。このように、家庭環境とは質が異なる教育格差の問題も指摘されています。これら教育格差の研究を通じて新たな知見を導き、社会のフェアネス(公平性、公正さ)を考えることは、やがて社会全体の利益につながります。

※夢ナビ講義は各講師の見解にもとづく講義内容としてご理解ください。

※夢ナビ講義の内容に関するお問い合わせには対応しておりません。

先生情報 / 大学情報

龍谷大学 社会学部 総合社会学科 現代社会領域 准教授 数実 浩佑 先生

興味が湧いてきたら、この学問がオススメ!

教育社会学先生への質問

- 先生の学問へのきっかけは?

![選択:[SDGsアイコン目標1]](https://telemail.jp/shingaku/requestren/img/data/SDGs-1-active.png )

![選択:[SDGsアイコン目標4]](https://telemail.jp/shingaku/requestren/img/data/SDGs-4-active.png )

![選択:[SDGsアイコン目標10]](https://telemail.jp/shingaku/requestren/img/data/SDGs-10-active.png )