化学・生物学・理論科学が融合する場所

名古屋大学トランスフォーマティブ生命分子研究所(WPI-ITbM)は、世界トップレベル研究拠点プログラム(WPI)に2012年10月に採択され、2013年4月に正式に発足しました。名古屋大学の強みである合成化学、動植物生物学および理論科学の融合によって、私たちの生活を大きく変える生命機能分子「トランスフォーマティブ生命分子」を世に送り出すことをめざしています。化学者、生物学者および理論科学者が共に研究を進め、社会が直面する環境問題、食糧問題、医療技術の発展といったさまざまな課題に取り組む研究拠点です。

研究環境の特色として、異分野の研究者が一つの空間で自由に意見交換できるよう、研究室間の壁を取り除いた実験室Mix Lab(ミックス・ラボ)や居室Mix Office(ミックス・オフィス)を設置しています。各研究グループに固有のスペースはなく、異分野の研究者・学生が同じ空間を共有し、日常的に意見交換が行われています。WPI-ITbMにいる全てのメンバーが、「分子」を共通のキーワードとすることで、分野の壁を超えたより踏み込んだ議論が促進され、融合研究がスムーズに進展しています。その成果は特許や論文として発表され、さらに企業との共同研究や技術移転による試薬としての市販化も活発に行われています。

究極の融合環境がもたらした成果

WPI-ITbMは、これまで「植物ケミカルバイオロジー」、「ストライガ」、「化学時間生物学」、および「化学駆動型ライブイメージング」といった新しい研究領域を開拓してきました。ここで培った成果を基盤として、「ITbM2.0」では取り組みをさらに深化させ、「化学駆動型植物適応」、「寄生植物」、「生物時計関連疾患」、「化学駆動型バイオイメージング」、「ナノカーボン化学・生物学」、「気候変動耐性」に重点的に取り組み、環境問題、食糧問題、医療技術の発展といった世界的重要課題の解決に分子で答えを出すべく研究を展開しています。

例えば現在、世界人口の約10%が肥満または過体重と言われ、世界的に深刻な問題となっています。肥満の治療薬は複数存在しますが、すべての患者に対して有効な治療法ではありません。この現状を変える可能性のある分子・新規甲状腺ホルモン誘導体を見出すことにWPI-ITbMの研究グループが成功しました。発見した分子は、骨密度の低下や心拍数の上昇といった重篤な副作用が起こりにくいことが、その後の研究で明らかになっています。今後の研究の展開によって、肥満、代謝機能障害関連脂肪肝炎、さらには心血管疾患といった疾患の根本治療となる脂質異常症の治療薬としての開発が期待されます。

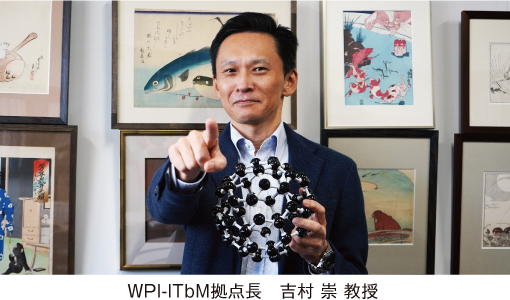

拠点長から高校生に向けたメッセージ

「Mix」、これがWPI-ITbMのモットーです。化学、生物学、理論科学の研究者が、研究分野の垣根を越え、一つ屋根の下で「異分野融合研究」を進めています。さらに、国籍・文化の異なる人がMixすることで、より大きな問題に挑戦できるのです。世界の誰も知らない現象を初めて明らかにする興奮、そこへ至るワクワク、楽しすぎる毎日がWPI-ITbMにはあります。ワクワクを原動力に研究したい皆さん、私たちと、ぜひ、一緒に研究しましょう!