ゲノム科学が支える沖縄のモズク養殖

海藻は植物ではない!?

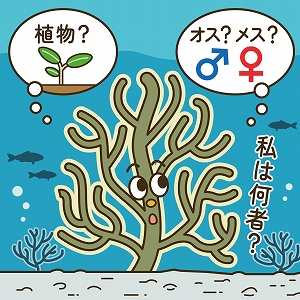

海藻に「海に生きる植物」というイメージがあるかもしれません。しかし、生物が持つ全遺伝子情報「ゲノム」を解析すると、海藻と植物は似て非なるものであることがわかります。遺伝子情報によれば、陸上生活に適応した植物は「陸上植物」、昆布やモズクは「褐藻」、青ノリや海ブドウは「緑藻」に分類され、進化の過程が全く異なることが見えてくるのです。このようなゲノム解析を応用して、沖縄ではこれまで同一種とされてきた食用モズクの差別化に成功しました。市場での単価向上も期待されています。

雌雄の判別で品種改良の第一歩へ

沖縄でのモズク養殖は1970年代後半に始まりましたが、「芽が出ないことがある」「高温の海水では育たない」などの課題があり、毎年生産量にばらつきがありました。稲などの陸上植物は交雑育種により気候変化に強い品種を作れますが、植物ではないモズクは花が咲かず雌雄の判別が難しいため、品種改良に取り組めずにいました。そこでゲノム解析を行ったところ、「メス的な性質」「オス的な性質」、オスとメスが受精した「受精卵的な性質」を持つ3段階のモズクの存在が判明しました。さらに、誰でもこの3種類を判別できるようなPCR判別法という手法も開発されました。その結果、確実に芽が出る受精卵的な性質を持つモズクのみを選定することで、効率的な養殖が実現可能となったのです。

次なる挑戦は、多様なモズクを生み出すこと!

沖縄モズクにはS、K、O、Cという4種類の株が存在していますが、PCR判別法を応用すれば、4株を交雑させた品種改良が進展する可能性もあります。どの遺伝子がモズクのどの特徴に関連しているか突き止められれば、高温の海水中でも育つ高温耐性モズクを生み出すこともでき、生産量の安定化につながります。また、消費者の幅広いニーズに応えて、硬さ、大きさ、味などの多様化も期待されています。ゲノム科学の発展が、沖縄だけでなく世界の水産業を盛り上げる鍵となりそうです。

※夢ナビ講義は各講師の見解にもとづく講義内容としてご理解ください。

※夢ナビ講義の内容に関するお問い合わせには対応しておりません。

先生情報 / 大学情報

先生が目指すSDGs

先生への質問

- 先生の学問へのきっかけは?

![選択:[SDGsアイコン目標13]](https://telemail.jp/shingaku/requestren/img/data/SDGs-13-active.png )

![選択:[SDGsアイコン目標14]](https://telemail.jp/shingaku/requestren/img/data/SDGs-14-active.png )