分子モーターの生物物理学

タンパク質の性能を物理学で理解

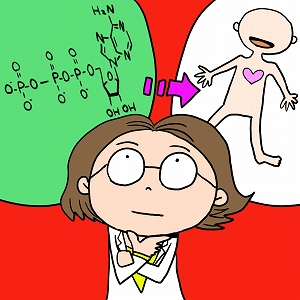

物理学は、半導体や量子コンピュータといったものだけでなく、生命現象の解明にもアプローチできる学問です。例えば細胞の中にある1つの生体分子(タンパク質やDNA、RNA)は、細胞内で働く「分子の機械」であり、動く速さや働く力、持っているエネルギーなどの物理量を調べることができます。このようにタンパク質や核酸1分子の性能を物理的に計測し、生命現象のメカニズムの理解をめざす研究が行われています。

分子モーターの運動を解析

生体内でのエネルギーのやり取りはATP(アデノシン三リン酸)を介して行われますが、ATPを合成するATP合成酵素は、回転する分子モーターFoとF1からできています。回転のエネルギーでATPを合成するのです。F1の1分子を取り出して、生体に近い環境を再現したガラスチャンバーに載せ、タンパク質の数10倍の大きさの目印(ビーズ)を付けることで、タンパク質の回転を光学顕微鏡で観察できます。回転トルクを計算した結果、回転分子モーターは非常にエネルギー効率の良い分子モーターであることがわかります。

分子モーターの物理計測は医療にも貢献

分子モーターの中にはキネシンやダイニンという、細胞内に張り巡らされた細胞骨格の上を移動して、生体に必要な物質を運ぶ分子モーターがあります。蛍光物質を付けることで、これらの運動を細胞内で蛍光顕微鏡で観察できます。病気の観点では、異常な遺伝子から作られる異常なタンパク質が、物質輸送を劣化させ、神経疾患に関連することが分かっています。異常なタンパク質の出す力やスピードが、正常なタンパク質に比べてどれだけ劣化しているのかを物理計測できれば、より効果が高く副作用の少ない治療薬の開発に貢献するものと考えられます。細胞内分子モーターの物理計測は、生命現象の解明に役立つとともに、医療分野への応用も期待されています。

※夢ナビ講義は各講師の見解にもとづく講義内容としてご理解ください。

※夢ナビ講義の内容に関するお問い合わせには対応しておりません。

![選択:[SDGsアイコン目標3]](https://telemail.jp/shingaku/requestren/img/data/SDGs-3-active.png )