小さな変化で大革命! 未来を照らす半導体の力

社会を支える半導体

私たちの身の回りには、スマートフォンやパソコン、電気自動車など、多くの電子機器が存在しています。これらの機器に欠かせないのが「半導体」です。半導体とは、電気を通す導体と、完全に電気を遮る絶縁体との中間的な性質を持つ物質のことです。この特性を利用して、スイッチのように電気の流れを制御して、情報を処理する役割を果たします。

わずかな変化で劇的な機能転換

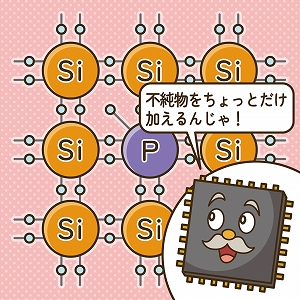

半導体製造の鍵は、不純物をほんの少し加える「ドーピング」と呼ばれる技術にあります。シリコンにホウ素やリンといった元素を1%未満加えるだけで、正孔を持つP型や電子を持つN型という性質が現れます。これにより電気特性が劇的に変わり、半導体としての機能が生まれるのです。

わずかな不純物の影響を大きく受けるため、半導体の製造では材料の純度の高さが求められます。半導体の材料として最も広く使われているシリコンの単結晶は、10億個のシリコン原子の中に含まれる不純物はわずか1個ほどです。この高純度化は、酸素を含まないガスの使用や「るつぼ(容器)」の工夫など、半導体の製造工程におけるさまざまな技術の積み重ねで実現されました。

未来を照らす新技術の光

太陽電池は、P型半導体とN型半導体を接合させると内部電場が生まれて、光を当てたときに生じる電子と正孔が空間的に分離される性質を利用しています。

「ペロブスカイト」と呼ばれる材料を用いた太陽電池は、シリコン太陽電池よりも高い変換効率を持ち、製造コストも抑えられます。さらに両者を組み合わせると、それぞれが得意な波長の光を吸収することで、単独で使うよりも変換効率がはるかに高い太陽電池が実現できると期待されています。

新しい半導体材料の開発はペロブスカイト以外でも進んでいます。かつて絶縁体と考えられていた物質でも、適切なドーピングによって半導体として機能させることができるようになりました。例えば、ダイヤモンド半導体が開発されて、低消費電力デバイスへの応用が期待されています。

※夢ナビ講義は各講師の見解にもとづく講義内容としてご理解ください。

※夢ナビ講義の内容に関するお問い合わせには対応しておりません。

先生情報 / 大学情報

先生が目指すSDGs

先生への質問

- 先生の学問へのきっかけは?

- 先輩たちはどんな仕事に携わっているの?