認知症の人の支援を通して、みんなが暮らしやすいまちづくりを

「生活のしづらさ」は社会の問題でもある

認知症は、単に認知機能が低下しただけではなく、今までその人が自立できていた生活に支障が出た状態をいいます。今の日本では、90代で2人に1人が認知症になると言われています。高齢化率が上がり、独居の人も増える社会では、認知機能が少し低下するだけでも生活の自立が難しくなります。認知症の原因となる病気の多くは、今のところ根本的に治す方法がありません。だからこそ、医療だけの問題ではなく、認知症があっても生活しやすい社会を目指すといった、社会の問題としてとらえることも重要なのです。

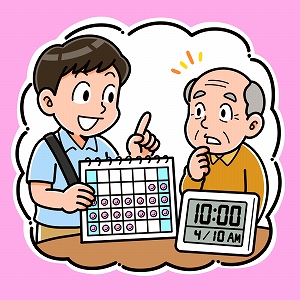

時計とカレンダーで服薬の工夫

例えば、認知症の人が薬を飲み忘れてしまう背景には、記憶だけでなく、日付を認識したり計画を立てたりする脳機能の低下があります。作業療法士は自宅を訪問し、その人と相談しながら、カレンダーに薬を貼り付け、そばに日付が表示される電波時計を設置したりします。そのことで、日付を確認しながら薬を飲んだか同時に確認でき、本人だけでなく家族も視覚的に把握でき、お互いのストレスが軽減されます。このように、認知機能が低下しても、環境を工夫することで「自分でできる」ことはたくさんあります。作業療法士は、生活動作を観察して「できない」工程を見極めるだけでなく、その人の残された「できる」能力を見極め、環境を工夫することで、本人が望む生活の継続を支えます。

「お互いさま」と支え合えるまちに

2025年には、国内の認知症の人とその手前の段階の人は合計約1,000万人以上になり、義務教育を受けている全国の子ども達約900万人よりも多くなります。このような社会では、巡り巡って誰もがなりうることとして「認知症になってもお互いさま」と言えるまちを、みんなでつくっていくことが大切です。作業療法士は、多様な立場の人と連携しながら、地域という大きな枠組みで認知症の人の生活環境を考えていくことも求められます。それは、誰にとっても安心して暮らせるまちをつくり出すことにもつながっていくのです。

※夢ナビ講義は各講師の見解にもとづく講義内容としてご理解ください。

※夢ナビ講義の内容に関するお問い合わせには対応しておりません。

先生情報 / 大学情報

先生が目指すSDGs

先生への質問

- 先生の学問へのきっかけは?

- 先輩たちはどんな仕事に携わっているの?

![選択:[SDGsアイコン目標3]](https://telemail.jp/shingaku/requestren/img/data/SDGs-3-active.png )

![選択:[SDGsアイコン目標11]](https://telemail.jp/shingaku/requestren/img/data/SDGs-11-active.png )

![選択:[SDGsアイコン目標16]](https://telemail.jp/shingaku/requestren/img/data/SDGs-16-active.png )