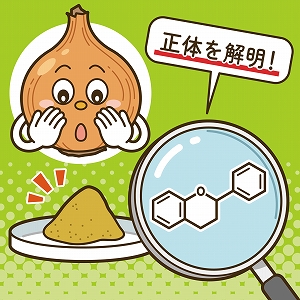

化学分析で突きとめる天然着色料の正体

タマネギ色素の化学構造を同定

食品添加物の適切な安全管理のためには、成分の同定が欠かせません。天然添加物は使用の歴史が長く、その安全性も確認されていますが、天然由来であるが故に成分本体の化学構造が不明なものもまだ幾つか残されています。

例えば、総菜などに使用される褐色のタマネギ色素もその一つでした。本色素はタマネギのオレンジ色の皮から抽出されますが、この皮は本当の皮ではなく、白い可食部を乾燥させた際に色づいて出来たものなのです。そこで、皮を抽出して色素を分離し、化学構造を決めたところ、色素は可食部に含まれる無色のフラボノイドが分解した後に再結合したものだと判明しました。

昆虫が原料の天然着色料

ハムやソーセージに使われる赤色のコチニール色素は、南米のサボテンに生息するエンジムシというカイガラムシに由来します。カイガラムシ色素の使用の歴史は古く、正倉院にも東南アジア産のカイガラムシが残っています。コチニール色素はエンジムシの色素を高純度に精製したものなので、虫の成分はほとんど入っていません。コチニール色素の主成分はカルミン酸という物質ですが、最近の研究で少量の副成分も発見され、分析の結果、カルミン酸の一部の構造がねじれた物質であることがわかりました。

添加物=悪という誤解

「食品添加物は化学物質なので危険だ」という意見を目にしますが、食品も添加物も化学物質の集合体であり、そこに差はありません。また、添加物は体に悪いというイメージがあるかもしれませんが、過剰に摂取すると健康に害を与えるのは食品も同様です。さらに食品添加物の場合は、使用基準が厳格に定められています。毎日食べ続けても健康に問題がない一日あたりの許容量は、動物実験で無害とされる量の100分の1を基準に決められており、実際に口に入る量はさらにその1000分の1程度です。こうした安全基準を適切に運用するために、成分の同定と分析方法の確立が重要な役割を果たしているのです。

※夢ナビ講義は各講師の見解にもとづく講義内容としてご理解ください。

※夢ナビ講義の内容に関するお問い合わせには対応しておりません。

先生情報 / 大学情報

共立女子大学 家政学部 食物栄養学科 教授 伊藤 裕才 先生

興味が湧いてきたら、この学問がオススメ!

食品衛生学、分析化学、天然物化学先生が目指すSDGs

先生への質問

- 先輩たちはどんな仕事に携わっているの?

![選択:[SDGsアイコン目標3]](https://telemail.jp/shingaku/requestren/img/data/SDGs-3-active.png )