幼い命を救う血液ポンプをつくる

心臓は強力な血液ポンプ

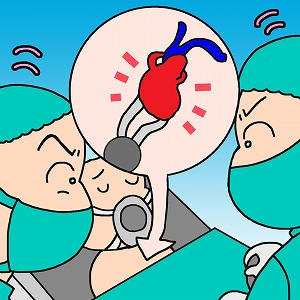

心臓は、人間が生きていく上で非常に重要な「ポンプ」です。このポンプが24時間止まることなく働くことで、血液が体の隅々にまで行き渡り、血液が運ぶ酸素と栄養分のおかげで人間は生きているのです。体の中を流れて心臓へ戻ってきた血液は、心臓から肺に送り出されます。肺でじゅうぶん酸素を受け取ってきた血液は、再び心臓に戻り、そこから全身に送り出されるのです。

それでは心臓に何らかの病気があり手術するときには、どうやって体中に血液を送り出すのでしょうか。

子どもが使う血液ポンプに必要なのは

手術の際、心臓の機能を補うための「血液ポンプ」の開発が進んでいます。例えば患者さんが子どもの場合、手術をするには血管が細いために、そこから血液を抜く管も細くしなければなりません。ところが管の直径が小さいと、「抵抗」が大きくなります。この抵抗に負けることなく、全身に血液を送り届けるためには、ポンプに高い圧力が求められます。人間の血圧は通常高い方の数値で120~130mmHgほどです。これぐらいの血圧を保つためには、血液が人工肺という「抵抗」を経由することを考えると、血液ポンプには約500mmHgぐらいの圧力が必要とされます。

圧力を高くするためには、ポンプの回転数を上げる方法があります。しかし回転数を上げると、ある問題が起こるのです。

すりつぶされる赤血球

ポンプの回転数を上げると血液循環はよくなりますが、赤血球がすりつぶされてしまうのです。だからといってポンプの回転数を下げて圧力が低くなると、血液がよどんで固まったり、そもそも全身に血液が行き渡らなかったりするおそれもあります。

この問題を解決するために考え出されたのが、ポンプ内の2カ所に羽根を付ける方法です。羽根によって段階を経て血液に圧力をかけることにより、赤血球が壊れるほどポンプの回転数を上げることなく、しかも全身隅なく行き渡るだけの圧力を発生させることが可能になりました。現在は、この技術を実用化するために研究が続いています。

※夢ナビ講義は各講師の見解にもとづく講義内容としてご理解ください。

※夢ナビ講義の内容に関するお問い合わせには対応しておりません。

先生情報 / 大学情報

大阪大学 基礎工学部 システム科学科 機械科学コース 准教授 堀口 祐憲 先生

興味が湧いてきたら、この学問がオススメ!

流体工学先生が目指すSDGs

先生への質問

- 先輩たちはどんな仕事に携わっているの?

![選択:[SDGsアイコン目標3]](https://telemail.jp/shingaku/requestren/img/data/SDGs-3-active.png )