「ゴミ捨て場」ではなかった? 貝塚の本当の意味を知る

貝塚はゴミ捨て場ではなかった?

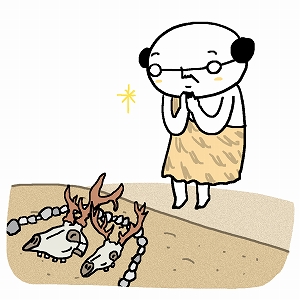

縄文時代の貝塚には、食べた貝殻を捨てる「ゴミ捨て場」ではなく、神聖な場所であったことが明らかになってきています。単に捨てられたのであれば、埋まっている骨や貝殻は乱雑に出てくるでしょう。しかし、ホタテの殻が6枚重なって出てきたり、狩猟で獲ったシカの頭の骨がいくつも丁寧に並べられて石で囲われていたり、5頭のイルカの鼻先を中央に向けて円形に並べ置かれた貝塚も発見されています。また、刀やスプーン状の儀礼の道具や人間の墓までも貝塚から見つかるため、「ゴミ捨て場」とは考えにくいのです。

貝塚の本当の役割は何だったのか

1万年以上も昔に生きていた縄文人の暮らしのすべてを、正確に把握するのは困難です。しかし、縄文人と現代人は、脳の容積がほぼ同じことがわかっています。そこで、縄文人と同じように狩りをして木の実などを採取して暮らす、現代に生きる狩猟採集民族の暮らし方や考え方をもとに貝塚の役割を考えてみます。すると、貝塚は「すべての生き物の墓地」として、ある種の神聖な場所として扱われていたのではないかという説が浮かび上がってきます。狩猟採集民族は多くの場合、生き物の魂は頭部に宿ると考えて、自分たちが狩猟で得た動物の霊魂を鎮めるために、食べた動物たちの頭部を供養するという習慣を持ちます。縄文時代の貝塚にも動物の頭部の骨が意図的に並べられていることや、人間の墓も見つかることから、「供養と儀礼の場」であるとの観点からの研究が進んでいます。

貝塚から気候や文化が読み解ける理由

動物の骨は通常の場合、時間をかけて土に還っていくものです。貝塚でそれが腐らずに残っているのは、周囲の貝殻のカルシウムが酸性の土壌を中和するからです。見つかった貝の種類からはその時代が温暖か寒冷かといった気候を知ることができます。動物の骨で作られた道具や人の骨からは縄文時代の食糧や風習などの文化がわかるのです。

※夢ナビ講義は各講師の見解にもとづく講義内容としてご理解ください。

※夢ナビ講義の内容に関するお問い合わせには対応しておりません。

先生情報 / 大学情報

東北芸術工科大学 芸術学部 歴史遺産学科 ※2026年4月より歴史遺産学科 歴史遺産コースに名称変更予定 教授 青野 友哉 先生

興味が湧いてきたら、この学問がオススメ!

考古学、骨考古学先生が目指すSDGs

先生への質問

- 先生の学問へのきっかけは?

- 先輩たちはどんな仕事に携わっているの?

![選択:[SDGsアイコン目標10]](https://telemail.jp/shingaku/requestren/img/data/SDGs-10-active.png )

![選択:[SDGsアイコン目標13]](https://telemail.jp/shingaku/requestren/img/data/SDGs-13-active.png )

![選択:[SDGsアイコン目標16]](https://telemail.jp/shingaku/requestren/img/data/SDGs-16-active.png )