細胞培養でお肉をつくる培養肉製造技術とは?

新しいたんぱく源の必要性

たんぱく質は三大栄養素の一つとしてよく知られている栄養素です。毎日適切な量のたんぱく質を摂取することが健康を維持するために必要不可欠で、食肉は私たちが日常的に摂取するたんぱく質源の一つです。しかし、世界的な人口増加に伴い近い将来、食肉を安定的に確保することが難しくなる可能性があります。また、食肉の生産を担う畜産農業は、環境負荷が大きいという課題を抱えており、この課題を解決するために新しい畜産農業を開発する必要があります。そのような中で生まれた新しい形の畜産農業技術が「培養肉生産技術」です。

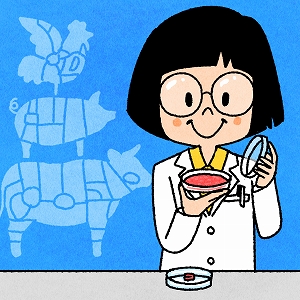

細胞培養で「お肉」をつくる培養肉製造技術

私たちが普段食べている食肉の多くは「骨格筋」と呼ばれる畜産動物の運動器官です。骨格筋は筋線維と呼ばれるとても大きな細胞の束でできています。筋線維は筋芽細胞が融合してできた細胞で、筋芽細胞は適切な環境において培養容器中で増殖させることが可能です。逆に考えれば、培養容器の中で筋芽細胞を培養して増殖させ、それらを筋線維へと分化させてその束をつくることができれば、食肉をつくることができます。このように、畜産動物を飼育せずに、骨格筋をつくるために必要な細胞のみを培養して、直接食肉をつくる技術を培養肉製造技術といいます。

よりおいしい培養肉をつくるための組織工学

食べ物のおいしさの半分以上は味付けではなく食感で決まると考えられています。ぐずぐずのペースト状のお肉を食べるよりも、分厚くて噛み応えのあるステーキ肉を食べているときの方が「お肉」を食べているという気持ちになるはずです。そのため、よりおいしい培養肉をつくるためには、本物の食肉と同じ食感を持つ培養肉をつくる技術が必要不可欠です。食肉の組織の形態(構造)を再現する技術は、食肉の食感を再現するための有力な技術として期待されており、世界中の研究者がそのための技術開発を進めています。そのための基礎となる技術を学ぶ学問が組織工学なのです。

※夢ナビ講義は各講師の見解にもとづく講義内容としてご理解ください。

※夢ナビ講義の内容に関するお問い合わせには対応しておりません。

先生情報 / 大学情報

福井工業大学 環境学部 環境食品応用化学科 教授 古澤 和也 先生

興味が湧いてきたら、この学問がオススメ!

組織工学、ソフトロボット学先生が目指すSDGs

先生への質問

- 先生の学問へのきっかけは?

- 先輩たちはどんな仕事に携わっているの?

![選択:[SDGsアイコン目標2]](https://telemail.jp/shingaku/requestren/img/data/SDGs-2-active.png )

![選択:[SDGsアイコン目標13]](https://telemail.jp/shingaku/requestren/img/data/SDGs-13-active.png )

![選択:[SDGsアイコン目標15]](https://telemail.jp/shingaku/requestren/img/data/SDGs-15-active.png )