「自然に戻す」と、生物多様性が失われる?

人口減少で増加する耕作放棄地

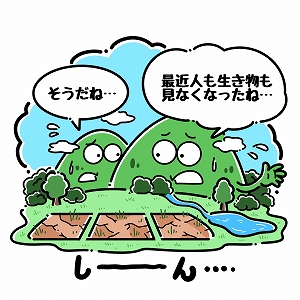

地域の人口減少や高齢化によって、日本各地で「耕作放棄地」の増加が問題になっています。例えば水田が干上がって地面が固くなることで、水や泥の中で生きていた生物はいなくなり、生物多様性が損なわれていきます。

人間の手が入らなければ、自然状態に戻るので環境には良いと思われるかもしれませんが、里山地域に関して言えば、その逆です。もちろん、収穫を増やそうと過剰に土地に手を加えれば環境へ負荷を与えますが、耕作地を放置してしまうことでも負荷は大きくなるのです。

里山でバランスを保っている生態系

水田は人が水を引くことで作られる人工的な水域ですが、かつて河川周辺などに見られた自然の湿地に生息していた虫や魚などが移りすみ特有の生態系が形作られています。また、田畑に水を引くために作られたため池は、その多くが江戸時代以前に造成されたものとされ、現在は絶滅リスクの高い生物が多く生息する重要な環境と言われています。このような、人間が適度に自然を管理している里山という環境は、生物多様性に大きく貢献しているのです。

生物多様性の価値を科学する

人口減少や高齢化はすぐに解決できるような問題ではないため、耕作放棄地は増え続けるでしょう。その中で、どのような方策をとれば生物多様性を保っていけるのかを模索していく必要があります。それには、生物多様性がどのように維持されているか、さまざまな環境条件がどう影響するのかということを、各生物種の増減だけではなく、その地域に生息する多様な生物全体の生態系としてとらえる視点が重要です。

地道な調査による知見を重ねて生物多様性を保つ方法を探すとともに、その重要性を社会に啓発していくことも大事です。農業を効率化するという観点では、環境保全がその障害となることもあり得ますが、長い目で見れば、生物多様性を維持することが人間の将来にも役立つはずです。それを科学的に実証して、環境政策に訴えかけることも、研究の先にある大切な目標と言えます。

※夢ナビ講義は各講師の見解にもとづく講義内容としてご理解ください。

※夢ナビ講義の内容に関するお問い合わせには対応しておりません。

先生情報 / 大学情報

長野大学 共創情報科学部 ※2026年4月開設 教授 満尾 世志人 先生

興味が湧いてきたら、この学問がオススメ!

群集生態学先生が目指すSDGs

先生への質問

- 先生の学問へのきっかけは?

- 先輩たちはどんな仕事に携わっているの?

![選択:[SDGsアイコン目標11]](https://telemail.jp/shingaku/requestren/img/data/SDGs-11-active.png )

![選択:[SDGsアイコン目標12]](https://telemail.jp/shingaku/requestren/img/data/SDGs-12-active.png )

![選択:[SDGsアイコン目標15]](https://telemail.jp/shingaku/requestren/img/data/SDGs-15-active.png )