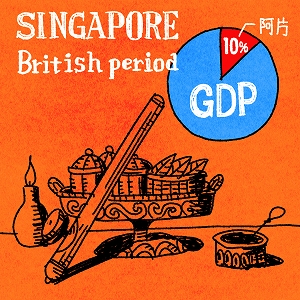

経済データが紡ぐ2つの異なる物語: 英領期シンガポールを例に

GDPを推計

経済データは経済活動を数値で示し、経済史はそのデータを基に現象を解釈する学問です。経済史の面白さは学際的アプローチを加える点にあります。

シンガポールは1965年の独立後、驚異的な経済成長を遂げました。初代首相はこの成果を「From Third World to First」と表現しました。しかし、独立以前の英領期のGDPや生活水準はどうだったのでしょうか? 公式統計が存在していないことから、英領期の資料を収集し、現在の定義に基づいて一人当たりのGDPと生活水準が推計されました。その結果、英領期シンガポールのレベルは日本と比較しても遜色なかったことが分かりました。この研究結果は反証となったのです。

視点を変えると見える別の「物語」

GDPと生活水準の推計を行う利点は、経済データの形成過程を追跡できる点にあります。英領期シンガポール経済の特徴として、麻薬の一種である「阿片」が大きな存在感を示していました。政府歳入の多くが阿片に依存し、貿易額も大きく、阿片消費支出はGDPの約10%を占める時期もありました。

なぜ阿片が重要だったのでしょうか? シンガポールが自由貿易港として機能を維持するため、関税を徴収せず、その代わりに阿片歳入に依存していたからです。この阿片の消費を支えたのは、「苦力」と呼ばれる肉体労働者でした。阿片を考慮に入れた生活水準の分析では、阿片常習者である非熟練労働者の生活水準は恒常的な貧困状態にあったことが分かりました。初代首相の見解は正しかったのです。

データを鵜呑みにしない

標準的な手法で紡いだ物語に比べ、阿片を加えた物語は、当時の人々の実態がより明確に見えてきます。そしてなぜシンガポールでは世界で最も厳しい薬物法が定められているかも分かります。経済分析は視点の違いで異なる結果を導くことがあります。データを標準的な見方だけで鵜呑みにすると誤った解釈をすることがあります。そのためにも様々な視点から多面的に分析することが重要です。

参考資料

※夢ナビ講義は各講師の見解にもとづく講義内容としてご理解ください。

※夢ナビ講義の内容に関するお問い合わせには対応しておりません。

先生情報 / 大学情報

創価大学 国際教養学部 国際教養学科 教授 杉本 一郎 先生

興味が湧いてきたら、この学問がオススメ!

経済学、国際関係学、経済史先生が目指すSDGs

先生への質問

- 先生の学問へのきっかけは?

- 先輩たちはどんな仕事に携わっているの?

![選択:[SDGsアイコン目標3]](https://telemail.jp/shingaku/requestren/img/data/SDGs-3-active.png )

![選択:[SDGsアイコン目標8]](https://telemail.jp/shingaku/requestren/img/data/SDGs-8-active.png )

![選択:[SDGsアイコン目標10]](https://telemail.jp/shingaku/requestren/img/data/SDGs-10-active.png )