ニホンザルの社会性の種内変異から社会性の進化を考える

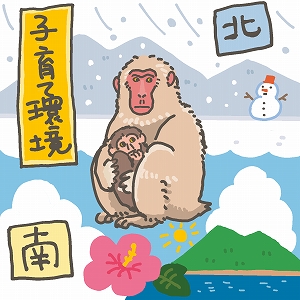

北限と南限のニホンザル

ニホンザルは日本の固有種です。野生のニホンザルの北限の生息地は青森県下北半島、南限は鹿児島県屋久島です。同じ種であるニホンザルでも、下北半島と屋久島とでは生態や社会性に違いがあります。特に社会化期のアカンボウの行動を観察することは、社会性の地域差を考える上で重要です。

屋久島のニホンザル:「幼稚園」について

オトナとアカンボウ間では食物利用が異なる場合があり、オトナと比較して、アカンボウは入手や処理がしやすい食物を利用する傾向にあります。ときにアカンボウは母親から離れて、ほかの子ザルと入手や処理のしやすい食物を食べることがあります。下北半島と比較して、屋久島のニホンザルのアカンボウは母親から離れて、ほかの子ザルと集まり食物を食べる傾向が強いです。それは、屋久島が、下北半島と比較して、冬季でも暖かく、食物が豊富なことが影響している可能性があります。

また、ニホンザルは順位制のある群れで暮らしています。下北半島と比較して、屋久島の母ザルは、よその子ザルが近づいても威嚇することは少なく、アカンボウは別の母ザルや子ザルと一緒に集まることがときにあります。その光景はヒトの社会の「幼稚園」のようにもみえます。順位はありますが、よその子に寛容な屋久島のような社会は、「幼稚園」をより形成しやすいのかもしれません。

社会性の進化を考える

環境が社会構造に影響を及ぼすことや、社会構造の違いが社会化の過程(例: 順位の形成過程)に影響を及ぼすことが霊長類では報告されています。それらを総合的に検討することは、他個体への社会的態度(例:寛容さの度合い)がいかにその集団内において再生産されるかを考える上で重要です。研究をすすめていくことで、最終的には、さまざまな他者と広く親和的な関係を築き、協力し合うことのできるヒトの社会性(例:寛容さ)の進化を解明するヒントにもなるかもしれません。

※夢ナビ講義は各講師の見解にもとづく講義内容としてご理解ください。

※夢ナビ講義の内容に関するお問い合わせには対応しておりません。

先生情報 / 大学情報

公立鳥取環境大学 環境学部 環境学科 講師 谷口 晴香 先生

興味が湧いてきたら、この学問がオススメ!

霊長類学、動物行動学、生態人類学先生が目指すSDGs

先生への質問

- 先生の学問へのきっかけは?

![選択:[SDGsアイコン目標15]](https://telemail.jp/shingaku/requestren/img/data/SDGs-15-active.png )