副作用のメカニズム解明で、より人にやさしい薬を実現

確率は低くても重篤な副作用のおそれ

近年、薬の種類が増えて選択肢が広がるとともに、少量で高い効果が得られる薬もたくさん出てきています。その一方で、重篤な副作用の増加も否定できません。認可された薬において、重篤な副作用が起こる確率は通常はとても低いですが、発症した場合は命に関わる恐れもあります。病気を治すために服用していた薬が原因で命を落としてしまうとなれば、患者や家族は納得できないでしょう。特に予防のために服用する薬で重篤な副作用が出た場合はなおさらです。一方で、副作用が起こるメカニズムはよくわかっていません。副作用の予防や治療を可能にするため、副作用のメカニズム解明が進められています。

難しい副作用の研究

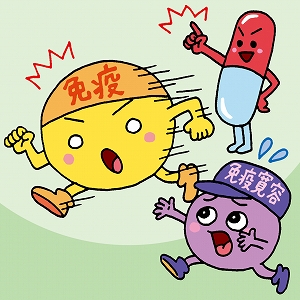

しかし、認可された薬では重篤な副作用はほとんど起こらないため、研究のために副作用を故意に起こすことは容易ではありません。重篤な副作用の機序の一つとして、薬によって「免疫異常」が起きているのではないか、と考えられています。つまり薬が免疫を暴走させているのではないかというものです。一方で、免疫系には免疫が暴走しないようにブレーキをかける「免疫寛容」という仕組みがあり、暴走しないようになっています。しかし、このブレーキの強さは人によって異なり、また持病やその日の体調で変わるため、ブレーキがうまくかからないと、免疫の活性化を抑えられずに重篤な副作用が起きてしまうのではないかと考えられています。

副作用の予測と治療

そこで、免疫のブレーキを阻害する薬を投与したマウスに肝障害を起こす薬を投与する実験をしたところ、高頻度に肝障害がみられました。また、同じ薬を培養肝細胞に添加し、その培養上清を免疫細胞に添加すると、免疫の活性化が認められました。このことから、肝細胞から免疫を活性化する物質が分泌され、免疫が暴走して肝障害が起こっている可能性があります。

さらに研究は必要ですが、免疫系を介した副作用のメカニズムがわかれば、その治療法や分泌物質の測定による副作用の予測につながることが期待されます。

※夢ナビ講義は各講師の見解にもとづく講義内容としてご理解ください。

※夢ナビ講義の内容に関するお問い合わせには対応しておりません。

先生情報 / 大学情報

先生が目指すSDGs

先生への質問

- 先輩たちはどんな仕事に携わっているの?

![選択:[SDGsアイコン目標3]](https://telemail.jp/shingaku/requestren/img/data/SDGs-3-active.png )

![選択:[SDGsアイコン目標4]](https://telemail.jp/shingaku/requestren/img/data/SDGs-4-active.png )

![選択:[SDGsアイコン目標12]](https://telemail.jp/shingaku/requestren/img/data/SDGs-12-active.png )