がん細胞との知恵比べ! 薬剤耐性機構の解明と個別化医療に挑む!

薬が効かなくなる「薬剤耐性」

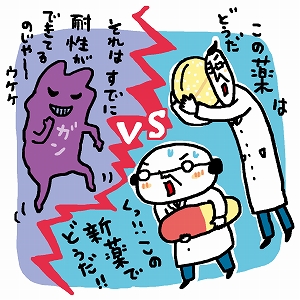

がん治療において大きな壁となるのが、最初は効いていた薬がある時から効かなくなってしまう「薬剤耐性」です。薬に対するがん細胞の反応を分子レベル、遺伝子レベルで調べた結果、がん細胞は薬の攻撃にさらされると、生き延びるために自らの仕組みを変化させることがわかりました。例えば、薬が入るポケットに「突起」を作って薬が入れないようブロックしたり、入った薬を細胞の外に排出する仕組みを活性化させたりするのです。

薬剤耐性を知り、次の一手を選ぶ

ある薬に対して薬剤耐性が発生してしまった場合は、別のメカニズムでがん細胞に作用する薬に切り替えます。使う薬を適切に選ぶためには、どういうメカニズムの薬剤耐性が起きたのかを知る必要があります。

がん治療の新薬が続々と開発されていますが、薬剤耐性は回避できません。新薬が効かなくなった場合、昔からある抗がん剤「シスプラチン」が使われますが、これもやがて効かなくなります。約50年前に開発された薬であるにもかかわらず、薬剤耐性が発生してしまうメカニズムはいまだに解明されていません。シスプラチンの次の一手が決められない状態にあり、これを解決するために、今も研究が続けられています。

血液検査で治療効果を予測する

がん治療の研究で注目されているのが、薬の効果を事前に予測する方法です。今はがん組織の診断が主体ですが、がん細胞が大きくなると血管が作られ、そこからがん細胞やDNAが血中に漏れ出します。これを検出する「リキッドバイオプシー」と呼ばれる血液検査で薬の効果予測ができれば、どの薬を使うか個別化医療ができるようになります。単一の因子では予測が難しいため、複数の耐性因子を同時に調べることで精度を高める研究も進んでいます。また、既存の承認薬の中から、薬剤耐性を持つがん細胞に効果のある薬を探す「ドラッグリポジショニング」も進められています。これらの研究が実を結べば、患者に最適な治療を提供できて、無駄な治療による苦痛を減らすことができるでしょう。

※夢ナビ講義は各講師の見解にもとづく講義内容としてご理解ください。

※夢ナビ講義の内容に関するお問い合わせには対応しておりません。

先生情報 / 大学情報

明治薬科大学 薬学部 がん個別化医療学研究室 准教授 鈴木 俊宏 先生

興味が湧いてきたら、この学問がオススメ!

腫瘍生物学、医療系薬学、臨分析学先生が目指すSDGs

先生への質問

- 先生の学問へのきっかけは?

- 先輩たちはどんな仕事に携わっているの?

![選択:[SDGsアイコン目標3]](https://telemail.jp/shingaku/requestren/img/data/SDGs-3-active.png )

![選択:[SDGsアイコン目標9]](https://telemail.jp/shingaku/requestren/img/data/SDGs-9-active.png )

![選択:[SDGsアイコン目標12]](https://telemail.jp/shingaku/requestren/img/data/SDGs-12-active.png )