多面体上のある点から最も遠い点はどこ? 「最遠点」の探究

多面体の最遠点

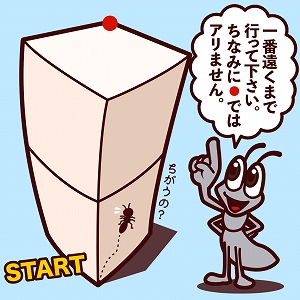

幾何学の分野に、「小谷のアリの問題」があります。縦横高さが1×1×2の直方体の1つの頂点にいるアリが、そこから表面を歩いて「最も遠い点(最遠点)」に最短で行く経路を考える問題です。直感では、最遠点はアリがいる頂点の反対側の頂点だと考えるでしょうが、実はその頂点から少し離れた面上の1点であり、その経路は4つあることがわかっています。

このような多面体の1点からの最遠点を見つける問題は、展開図で考えます。つまり、3次元から2次元へ「次元を落とす」のです。これを4次元立方体で考えてみようという研究があります。

「星展開」と「起点展開」

多面体の展開図は、一般的には辺で切り開く方法が思い浮かびますが、ほかにもいろいろな「切り開き方」があります。その一つが「星展開」です。例えば、立方体の面上の1点(起点)とすべての頂点を結ぶ線で切り開く方法です。また、この星展開した図形の各頂点の周りの領域を均等に区切る線を引き(ボロノイ分割)、そこで切り開きつつ、星展開で切り開いたところはくっつける(もとに戻す)方法です。これを「起点展開」といい、展開図の中心に起点が来て、それを中心とした円を描くと、最遠点がわかります。

本来、4次元立方体という概念を視覚的に表すことはできませんが、次元を落として3次元の図形として見ると、その性質を視覚化できます。

最遠点の最遠点は元の点とは違う?

多面体上の点pからの最遠点qを考えたとき、そのqからの最遠点は元のpのように感じるでしょうが、実は別の点です。そこで「最遠点の最遠点の最遠点……」と繰り返して突き詰めていくとどうなるでしょうか。

このような、時系列で、一定のルールで状態が変化する現象を「力学系」といいます。「多面体上のある一点からの最遠点の最遠点の……最遠点」を力学系で計算すると、最遠点を突き詰めた結果は、一定の線に収束していきます。多面体の種類や、起点をどこに取るかによって、美しい図形にもなります。

※夢ナビ講義は各講師の見解にもとづく講義内容としてご理解ください。

※夢ナビ講義の内容に関するお問い合わせには対応しておりません。

先生情報 / 大学情報

龍谷大学 先端理工学部 数理・情報科学課程 准教授 山岸 義和 先生

興味が湧いてきたら、この学問がオススメ!

幾何学先生への質問

- 先生の学問へのきっかけは?