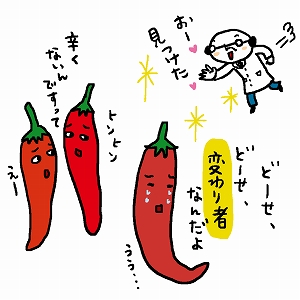

“変わり者”のトウガラシを研究し、新しい野菜を作る!

トウガラシの辛さをコントロールしたい

トウガラシの辛み成分であるカプサイシンに着目した研究が行われています。トウガラシの種類は世界中に約1万系統ありますが、その中から特にカプサイシンの含量が高く辛い系統や、反対に含量が低く辛くない系統といった「変わり者」を見つけます。これらの変わり者の系統と普通の系統を掛けあわせると、次の世代には辛いものと辛くないものが分離されるので、それらのDNA配列を調べて比較し、カプサイシンの含量を決定する遺伝子が染色体のどこにあるのか絞り込みます。それにより、トウガラシの辛さの強弱を決めているメカニズムを明らかにできます。さらに、そこで得られた知見は消費者の好みに合った辛さのトウガラシを自在に作ることにつながります。

辛さが苦手な人も大丈夫

トウガラシを食べると汗が出ます。ところがトウガラシの中には、辛くないのに食べると汗が出る系統が発見されています。この変わり者系統は、カプサイシン生合成の遺伝子が変異しており、カプサイシンの代わりに化学構造のよく似た低辛味の類似成分(カプシノイド)を合成します。カプシノイドはほとんど辛くはありませんが、発汗作用や体熱産生作用など同じ生理作用があります。世界のトウガラシの研究から、この遺伝子の活性が半分の系統や10分の1の系統などいろいろなタイプが見つかっているため、これらを使い分ければ、発汗作用はそのままで好みの辛さのトウガラシができると期待されています。

カプサイシンの進化を調べる

トウガラシは、種を運んでくれる鳥に実を食べてもらうために、哺乳類の苦手なカプサイシンを作るようになったといわれています。カプサイシンはトウガラシしか作りません。トウガラシはいつからカプサイシンを作るようになったのか、同じナス科のトマトなど遺伝子や遺伝子発現を比較し、カプサイシンの進化を解き明かす研究も行われています。カプサイシンの進化がわかれば、カプサイシンを合成する能力を持った辛いトマトも作れるかもしれません。

※夢ナビ講義は各講師の見解にもとづく講義内容としてご理解ください。

※夢ナビ講義の内容に関するお問い合わせには対応しておりません。

![選択:[SDGsアイコン目標3]](https://telemail.jp/shingaku/requestren/img/data/SDGs-3-active.png )

![選択:[SDGsアイコン目標9]](https://telemail.jp/shingaku/requestren/img/data/SDGs-9-active.png )