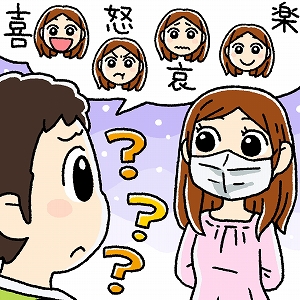

表情を読むだけじゃない、相手の感情を推測する「表情認知」

アメリカ人は「悲しみ」を認知しづらい?

「喜怒哀楽」など、人は自らの表情をつくる能力を生まれつき備えています。それは世界共通で、人だけではなく、ほ乳類、鳥類にもあると言われています。しかし相手の表情を認知することとなると、例えばアメリカ人は「悲しみ」を認知しづらく、日本人は「怒り」を認知しづらいなど、国ごとに微妙な違いがあります。そのことから、表情認知は、表情を見て読み取るだけでなく、その人の感情を推測することが必要で、発達の過程や経験によって獲得していく1つの能力だと考えられています。

「全員マスク」による影響

コロナ禍では、教育現場においても全員がマスクをしている状態が長期間続きました。特に感情の推測を不得意とする自閉スペクトラム症(ASD)やその傾向のある子どもたちの表情認知に、何らかの影響があると考えられました。そのため、小学校で当時の3、4年生を対象とした調査が行われました。「心の理論」という感情の推測に関する課題のほか、「写真の子どもは喜怒哀楽どの表情ですか?」といった課題に取り組んでもらうものです。その結果、ASD傾向の子どもたちだけでなく、全体として感情の推測能力の「年齢に応じた伸び」がわずかに鈍くなっており、マスクによる影響が明らかになったのです。表情を見る経験が増えると、発達の伸びが挽回されることも考えられるため、今後も継続した調査が必要となっています。

音楽や絵画、推し活もテーマに

認知と感情に関する研究テーマはほかにもあります。例えば、音楽の認知と感情の関係、絵画を認知する能力、推し活をする人が没入する理由、認知症高齢者の心理など、さまざまな分野で考えていくことができます。また、人が生まれつき持っている認知特性を分析することは、教育分野でのやる気・動機づけの解明や、人間の自然な動きに配慮した工業製品のマニュアル作成など、実際に社会に貢献できることも多くあるのです。

※夢ナビ講義は各講師の見解にもとづく講義内容としてご理解ください。

※夢ナビ講義の内容に関するお問い合わせには対応しておりません。

先生情報 / 大学情報