右目と左目の網膜像の違いだけではない! 奥行きの見え方の不思議

「奥行き」は目のズレだけではない?

人間の視覚が3次元空間の「奥行き」を理解できるのは、右目と左目の網膜像(網膜に映った像)の微妙な差を、脳で情報処理しているからだということは既に知られています。しかし最近の研究で、「立体透明視刺激」に関しては、条件によって奥行きがあるものの見え方が変わってくることがわかりました。

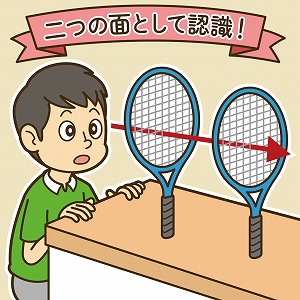

立体透明視刺激とは、透明なフィルムを重ねたようなものです。二つのテニスラケットがあったとき、手前のガット部分を通して奥のガットを見ても、人間の目は一枚の網のようには見えず、一定の距離を持った二つの面として認識できます。

奥行きも数も変わって見える!?

立体透明視刺激の見え方を実験したところ、条件によって奥行きが狭く感じたり、点の数が増えたように感じたりすることがわかりました。

実験は、左右の目に異なる画像を見せて立体視を生み出すステレオスコープや、VRで作成した立体視刺激をヘッドマウント・ディスプレイで被験者に見せる方法で行われました。点が描かれた透明な面を二枚重ねて見せた後、その間にもう一枚の同様の面を差し込むと、外側の二つの面の奥行きが狭くなったと感じることがわかりました。また、刺激の点の数が、実際には同じ数であっても、見かけ上、多く見えることもわかりました。

人間の視覚は、これまで考えられていたような左右の目の違いだけではなく、もっと多様な情報を取り入れて脳で処理を行い、奥行きを認識していることが明らかになったのです。

「見える」をつかさどる脳の仕組み

人間の視覚情報は脳の後頭葉で主に処理されていますが、数の判断の場合は、認知機能などとも関わる領域でも情報処理が行われていることがわかっています。今後は、fMRIや脳波測定を使って、より詳細に脳の視覚情報の処理について研究が行われていきます。

このような人間の視覚情報処理の仕組みがわかれば、より現実感、臨場感のあるVR、ARなど、さまざまな視覚装置への応用ができると考えられています。

※夢ナビ講義は各講師の見解にもとづく講義内容としてご理解ください。

※夢ナビ講義の内容に関するお問い合わせには対応しておりません。

![選択:[SDGsアイコン目標9]](https://telemail.jp/shingaku/requestren/img/data/SDGs-9-active.png )