「食べる力」を運動によって取り戻す嚥下リハビリテーション

食べることは当たり前のこと?

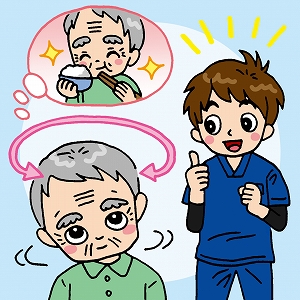

食べ物を口に入れ、かんで飲み込む、この一連の動きを摂食嚥下(せっしょくえんげ)と言い、ゴックンと飲み込む部分を特に嚥下と言います。普段の食事では意識もせず、当たり前にしている動作ですが、病気や老化の影響で「嚥下障害」を引き起こすことがあります。これは、30秒間に3回連続で唾液を嚥下ができるかどうかで判断できます。

食事をすることは多くの人にとって自然な行為なので、嚥下機能については関心が低いのが現状です。しかし、「食べることは生きること」と言われるように、食事に関する機能は人生の質を豊かにする重要なものです。

運動から嚥下機能にアプローチ

理学療法士は、のどの動きをよくしたり筋トレをしたりすることで、嚥下障害のある患者のリハビリを行います。その中で浮かんできたのは、そもそも「嚥下障害」とは何だろうという疑問です。従来は嚥下「反射」の障害ととらえていました。嚥下反射とは口の中にある食べ物を感じ取り、うまく食道へ送る機能です。その反射機能を治すには、のどを刺激して感受性を高めるアプローチが一般的でした。

しかし患者のリハビリを行う中で、のどの感覚ではなく、嚥下「運動」にアプローチすることが嚥下機能の回復に効果的だとわかってきました。実際に嚥下に関わる「舌骨上筋群」という筋肉の運動を筋電図で測定し、その筋肉が効果的に働くトレーニングを検証して患者に試してもらったところ、よい結果が得られました。患者自身も効果を実感する成果が得られたのです。

言語聴覚士との連携

従来、嚥下リハビリは言語聴覚士が中心となって行われてきました。しかし、理学療法士の解剖学や筋肉に関する専門知識を生かすことで、このように新たなアプローチが可能になっています。理学療法士がのどの動きを良くしたり筋トレを行うなどの間接訓練を行って基盤をつくり、言語聴覚士が実際に食べ物を使って直接訓練を行うという連携により、これまで以上にスムーズな治療体制が構築されるでしょう。

※夢ナビ講義は各講師の見解にもとづく講義内容としてご理解ください。

※夢ナビ講義の内容に関するお問い合わせには対応しておりません。

先生情報 / 大学情報

東京医療学院大学 保健医療学部 リハビリテーション学科 講師 荒川 武士 先生

興味が湧いてきたら、この学問がオススメ!

リハビリテーション科学先生が目指すSDGs

先生への質問

- 先生の学問へのきっかけは?

- 先輩たちはどんな仕事に携わっているの?

![選択:[SDGsアイコン目標3]](https://telemail.jp/shingaku/requestren/img/data/SDGs-3-active.png )