「できなくなった」悲しみに寄り添う、作業療法士の大切な支援

「できないことができる」だけでいい?

病気などで、これまでできていたことができなくなった人に対して、それを再びできるようにするのがリハビリテーションです。一般的に作業療法士は、患者さんが歩けない場合は車椅子で移動する、箸が使えない場合はスプーンで食べるといった代替手段を提案します。これらは日常生活を送る上で大切な支援です。

しかし、「できるようになる」だけに目を向けていると、「以前と同じようにはできなくなった」という事実を遠ざけることにもなります。患者さん本人は「できなくなった」現実をどのように感じているのか、その心情に目を向けず、代替手段で「できるようにする」を安易に急ぐことは、「できなくなったことを悲しむ」という気持ちを置き去りにしてしまうこともあります。

悲しみを味わう過程が大事

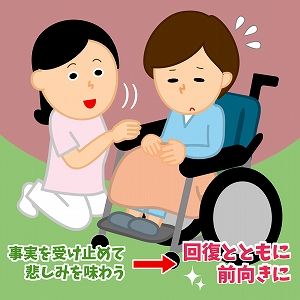

心理学に、「心的外傷後成長(RTG)」という考え方があります。つらく苦しい出来事があったとき、その事実を受け止めて、悲しみを十分に味わうことによって、回復とともに考え方や生き方が前向きに変化していくという概念です。「できなくなった」現実と向き合うことは、確かにつらいことです。しかし、その悲しみを味わい、事実を受け入れた先に、人は新たな意味や希望を見いだし、自分なりの物語を紡いでいくことができるのです。

「その人らしい」人生を支援する

ある人は病気で入院して以降、仕事が思うようにできなくなり、それまで活発だった「人との交流」も絶ってしまいました。そこに作業療法士が関わり、悲しみに寄り添いながら思いに向き合っていったところ、その人は次第に今できる形で仕事を再開し、家族や友人とも積極的に会うようになりました。現実を認めることで、以前のようにはいかないながらも、自分らしい歩みを始めることができたのです。

作業療法士には「できないことをできるようにする」だけでなく、「できなくなった」悲しみを共に味わいながら、一人一人のこれまでの人生を読み解き、その人らしい未来を築いていくための支援者であることが求められます。

※夢ナビ講義は各講師の見解にもとづく講義内容としてご理解ください。

※夢ナビ講義の内容に関するお問い合わせには対応しておりません。

先生情報 / 大学情報

![選択:[SDGsアイコン目標3]](https://telemail.jp/shingaku/requestren/img/data/SDGs-3-active.png )

![選択:[SDGsアイコン目標10]](https://telemail.jp/shingaku/requestren/img/data/SDGs-10-active.png )

![選択:[SDGsアイコン目標16]](https://telemail.jp/shingaku/requestren/img/data/SDGs-16-active.png )