その食事、太る? 太らない? 食べる時間と肥満の関係

肥満や生活習慣病の原因は?

健康への関心の高まりとともに、食事に気をつかう人が増えてきました。しかし、年々、肥満や生活習慣病の人が増加していて、原因はカロリーのとり過ぎや運動不足だと言われています。ところが食事の量だけをみると、昔に比べて減ってきています。それなのになぜ、肥満や生活習慣病の人が増えているのでしょうか?

一つは、油分の多い食事など、食事の質が変わったことが挙げられますが、それだけが理由ではありません。実は、食事をとる「時間」が問題なのです。

細胞の時計を整えるものとは

昔から規則正しい食事が健康につながることは経験的・統計的に見て知られています。そのような食事と時間の関係を遺伝子レベルで探ろうと、「時間栄養学」が生まれました。

すべての生物には細胞一つひとつに「時計遺伝子」が組み込まれていて、細胞の時計は、ほぼ24時間周期で動く仕組みになっています。脳にある「視交叉上核(しこうさじょうかく)」という神経の集団がペースメーカーになり、毎朝光を浴びることによって細胞の時計のズレをリセットするのですが、ネズミを使った実験で脳以外の細胞の時計は、光ではなく食事に合わせて動くことがわかったのです。ネズミに一日中、だらだらと食べるような生活をさせると、代謝が乱れ、血中のコレステロール値が上がり、生活習慣病になってしまいました。

規則正しい食事で健康に

食事の時間が不規則になると、細胞の時計も不規則になり、体内のバランスが崩れていきます。しかし細胞の時計が乱れていても、朝食を正しい時間にとるとリセットされるのです。規則正しく食事をとり、細胞の時計をよいリズムに保つことが、健康の秘訣というわけです。

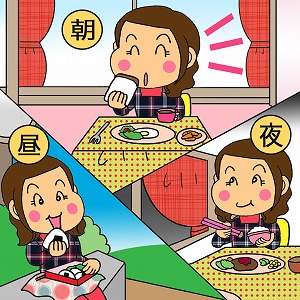

カロリーの過剰摂取や栄養の偏りに気をつけることも大切ですが、朝、昼、夜と決まった時間に食べることが何と言っても重要です。同じ物を同じだけ食べるとしても、それをとる時間を規則正しくするだけで、ダイエットや生活習慣病の予防になるのです。

※夢ナビ講義は各講師の見解にもとづく講義内容としてご理解ください。

※夢ナビ講義の内容に関するお問い合わせには対応しておりません。

先生情報 / 大学情報

名古屋大学 農学部 応用生命科学科 栄養生化学研究室 准教授 小田 裕昭 先生

興味が湧いてきたら、この学問がオススメ!

時間栄養学、栄養生化学先生への質問

- 先生の学問へのきっかけは?

- 先輩たちはどんな仕事に携わっているの?