気候変動に負けない堤防をめざして

土でできた堤防は「越水」で壊れる

最近の気候変動の影響で、集中豪雨や長雨が増え、川の堤防が壊れて広範囲に浸水するケースが増えています。そのため、堤防を壊れにくくすることがこれまで以上に求められています。

川の堤防は古くから土で造られてきました。土は入手しやすく、工事も容易だからです。現在も「堤防は盛土により築造するものとする」という土堤原則が維持されており、多くの堤防は土で造られています。土で造られた堤防は水に弱く、水が堤防を越える「越水」が堤防決壊原因の8割となっています。

「粘り強い」堤防の設計に挑む

堤防をコンクリートで固めれば水に強くなりますが、河川環境や生態系に影響を与えてしまいます。越水しないほど高くしても、川底に近い側面にかかる高い水圧により、堤防の下を通って外側に漏れ出す「噴砂」のリスクが高まるという問題もあります。そこで、土でできた堤防を、越水が起きてもすぐには壊れないように粘り強くする方法が模索されています。例えば堤防がどのように壊れるのかを調べるために実験用堤防を使った実験も行われますが、多額の費用がかかります。そこで、実験室内で土の振る舞いを調べる「遠心模型実験」が進められています。

堤防の挙動を再現

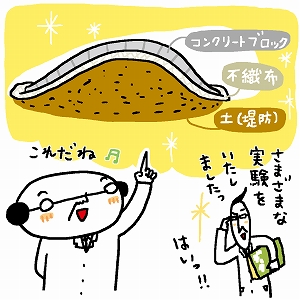

地面を深く掘ると土が固くなっていくように、高く盛り上げられた土は均質ではなく、下にいくほど固くなっています。遠心模型実験では、実際の堤防に相当する重力を模擬して土の挙動を詳細に分析できます。さまざまな条件での実験の結果、堤防の表面をコンクリートブロックで覆い、その下に不織布を敷くと壊れにくくなることがわかりました。設計方法が技術資料としてまとめられて、検討が進められようとしています。

川は地盤の上を流れており、堤防も道路や鉄道、建物もすべて地盤の上にあります。私たちの生活はすべて、地盤の上で営まれています。地盤を形成する土の振る舞いを知ることは、社会の基盤を知り、安心・安全な生活を守ることに通じているのです。

※夢ナビ講義は各講師の見解にもとづく講義内容としてご理解ください。

※夢ナビ講義の内容に関するお問い合わせには対応しておりません。

先生情報 / 大学情報

先生が目指すSDGs

先生への質問

- 先生の学問へのきっかけは?

- 先輩たちはどんな仕事に携わっているの?

![選択:[SDGsアイコン目標11]](https://telemail.jp/shingaku/requestren/img/data/SDGs-11-active.png )

![選択:[SDGsアイコン目標13]](https://telemail.jp/shingaku/requestren/img/data/SDGs-13-active.png )

![選択:[SDGsアイコン目標15]](https://telemail.jp/shingaku/requestren/img/data/SDGs-15-active.png )