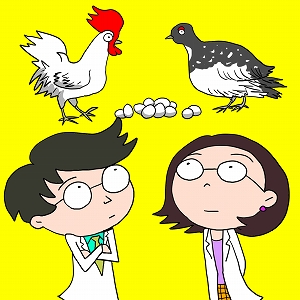

ニワトリがライチョウを生む? 貴重な品種を未来へ託すために

始原生殖細胞の保存と再生

日本には40品種近いニワトリが生息しており、その半数以上が国の天然記念物に指定されていますが、年々数が減少しています。また、私たちの食卓を支える産業用のニワトリも、鳥インフルエンザが発生すると農場のすべてのニワトリを処分しなければならず、長年かけて改良してきた貴重な系統が失われてしまうかもしれません。絶滅の危険を回避する方法として、将来精子や卵子になる「始原生殖細胞」を凍結保存し、必要な時に別のニワトリの体内で育てる技術の開発が進められています。鳥類の始原生殖細胞は、発生初期に血液中を循環するため、血液を採取することで比較的容易に採取できるのです。

守り、増やし、次の世代へ

しかし、始原生殖細胞は数が少ない上に、凍結すると細胞内に氷の結晶ができて壊れてしまいます。この課題を解決するために、さまざまな研究が行われています。

例えば特殊な培養液の開発により、細胞を数万個まで増やすことに成功し、品種による培養効率の違いも克服されつつあります。また、細胞から水分を抜いて保護物質を加えることで、長期間凍結保存できるようになりました。さらに、移植先のニワトリの始原生殖細胞を薬剤で除去する技術も開発されています。これにより、移植した始原生殖細胞だけが次世代に引き継がれるようになり、例えば黒い羽を持つニワトリの始原生殖細胞を白いニワトリに移植すると、黒いニワトリだけが生まれるようになりました。

医療応用まで広がる可能性

この技術は、絶滅危惧種の保存に役立つことが期待されています。例えば、ライチョウは年間わずか8個程度しか卵を産まず、繁殖が困難です。一方、ニワトリは年間330個もの卵を産みます。ライチョウもニワトリも同じキジ目キジ科で系統が近いため、始原生殖細胞の移植がうまくいく可能性があり、ライチョウを絶滅の危機から救えるかもしれません。また、この研究で得られた知見は、がん治療後の不妊症への対策など、医療分野への応用も期待されています。

※夢ナビ講義は各講師の見解にもとづく講義内容としてご理解ください。

※夢ナビ講義の内容に関するお問い合わせには対応しておりません。

先生情報 / 大学情報

広島大学 生物生産学部 生物生産学科 応用動植物科学プログラム 准教授 中村 隼明 先生

興味が湧いてきたら、この学問がオススメ!

動物生命科学、統合動物科学、農学先生が目指すSDGs

先生への質問

- 先生の学問へのきっかけは?

- 先輩たちはどんな仕事に携わっているの?

![選択:[SDGsアイコン目標2]](https://telemail.jp/shingaku/requestren/img/data/SDGs-2-active.png )

![選択:[SDGsアイコン目標14]](https://telemail.jp/shingaku/requestren/img/data/SDGs-14-active.png )