薄い塗膜づくりに、「柔らかいもの」が変形する仕組みを知る

「柔らかいもの」の性質を調べる

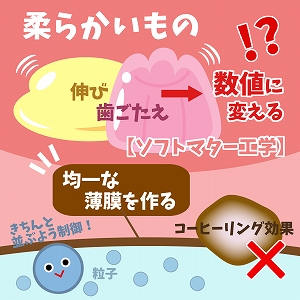

「ソフトマター工学」という研究分野があります。柔らかく、外から与える力で簡単に変形するものの性質を調べます。化粧品や食品、工業製品まで幅広い応用があります。

例えば、クリームの塗り心地、ゼリーの食感も、加わる力とその変形具合の関係によって決まります。物質ごとに力と変形の関係を数式で表わすこともソフトマター研究の一つで、「伸び」「歯ごたえ」などあいまいな表現を数値に変えることができれば、開発や品質管理が正確になります。

「コーヒーリング効果」を防ぐ

液体に何かの粒子が混ざったものも、ソフトマターの一種です。液体に特定の物質の粒子を混ぜたものを塗り、乾燥させて薄膜を作る研究が注目されています。塗装や半導体材料の膜を作るとき、膜の厚さが均一になること、ひび割れないことが求められます。しかし、液体が渇く間に、表面張力などの変化などによって粒子が外側に移動するという変形が起き、膜の厚みが不均一になります。こぼしたコーヒーが乾いたときに、リング状のしみになる(コーヒーリング効果)のと同じ現象です。

液体の中で粒子がどう動くかは、粒子の形によっても変わります。そこで、乾燥するときの液体中の粒子の動きを調べて、膜の厚みが均一になるように粒子をきちんと並ぶように制御することが求められています。

光を透過させて粒子の数を見る

それに必要なのが、粒子の動きを見る技術です。マイクロメートル、ナノメートルというスケールの薄膜では、顕微鏡で見ることができないため、光を透過させて、どれくらい光を吸収するかで粒子の数を計測する方法が開発されました。それにより、粒子の状態によってどのようにひび割れが起こるか、などもわかるようになりました。

現在、均一な薄膜は、蒸着やメッキといった、大がかりな装置と大きなエネルギーが必要な工程で作られています。これを、液体の塗布・乾燥という方法に置き換えることができれば、環境に優しい薄膜づくりが可能だと考えられます。

※夢ナビ講義は各講師の見解にもとづく講義内容としてご理解ください。

※夢ナビ講義の内容に関するお問い合わせには対応しておりません。

先生情報 / 大学情報