音で血管の狭窄を診断! 透析患者を救う新技術

血液を取り出して透析

日本には、腎臓の機能が低下して、血液から老廃物を取り除く治療を受けている透析患者が約35万人います。透析では患者の血液を体外に取り出し、透析器で浄化して体内に戻します。効率的な透析には1分間に200~250ミリリットルの血流が必要ですが、普通の静脈では50ミリリットル程度しか流れません。そこで、動脈と静脈を手術でつなぎ合わせて、十分な量の血液を流せるようにします。

血管が細くなる

治療は週3回行われるため、年間約300回以上も針を刺します。刺した傷が治る過程で血管内が狭くなることがあります。それにより血流量が減ると透析の効率が低下してしまい、透析自体が困難になる場合もあります。現在、この狭窄(きょうさく)発生の診断は医療スタッフの経験に頼った聴診か、超音波診断装置に依存しています。超音波診断装置は数百万円もする上に、操作が難しいという問題があります。

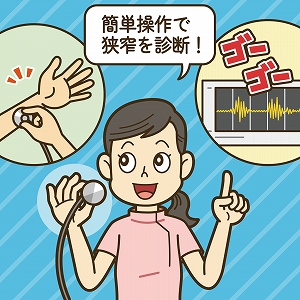

そこで、血液が流れる音の解析による新しい診断技術が研究されています。患者の血管モデルを作成して、狭窄の程度によって音がどう変化するかを分析したところ、正常な血管では低いゴーゴーという音が聞こえますが、狭窄があると高い音に変化することが確認されました。この仕組みを利用して音を解析することで、血管の狭窄の程度を数値で示す研究が進められています。

音で狭窄の程度を診断

解析に必要な音は、10円玉ほどの大きさのセンサを血管の上に置くだけで記録できます。装置の価格は30~40万円ほどと、超音波診断装置よりもはるかに安く、操作も簡単です。角度や力加減に敏感な機器ではないため、新人でも一定の精度で使用でき、現場の負担軽減にもつながります。また、録音した音から自動で周波数を分析し、過去の記録と比較することで、血管の変化を数値で示すことができます。これにより、医師への報告や新人スタッフの教育にも役立つと考えられています。さまざまな血管の状態に対応できるよう改良を重ねるなど、研究が進められています。

※夢ナビ講義は各講師の見解にもとづく講義内容としてご理解ください。

※夢ナビ講義の内容に関するお問い合わせには対応しておりません。

先生情報 / 大学情報