強力なX線が映し出す金属の凝固プロセス 鋳造技術の進歩へ

古くて新しい金属加工技術

「鋳造」という製法は、溶かした金属を型に流し込んでモノをつくる、古くからある金属加工技術です。奈良の大仏も鋳造で造られました。どのような条件で鋳造を行えば求める性能の製品ができるか、長い歴史の中で研究が重ねられ、鋳造技術は進歩してきました。今も、自動車のアルミホイールなど、身の回りのさまざまな製品が鋳造によって作られており、なくてはならない技術です。

強力なX線施設で

金属は中を見ることができず、長い間、結晶が成長する過程などはわかっていませんでした。レントゲンなどに使われてきたX線ではエネルギーが低く、密度の高い金属は透過できないため、見る手段がなかったのです。しかし1997年に、金属も透過する高エネルギーのX線を照射できる「SPring-8」という施設の供用が開始されて、さまざまな金属の凝固過程の詳細を明らかにする研究ができるようになりました。真空チャンバーの中で、厚さ0.1ミリ、1センチ四方程度の金属片が溶けて固まる過程で強力なX線を照射します。すると、透過したX線が結晶の成長する様子を映し出すのです。

黒鉛の成長を観察

そのような研究成果の一つとして、「鋳鉄」の凝固過程が明らかになりつつあります。鋳鉄とは、鉄の中に重量で2%以上の炭素が含まれている金属です。低い温度で溶けるため加工しやすく、古くから、日用品、自動車や鉄道の部品など、幅広く使われてきました。現在でもマンホールのふたなどに使われています。

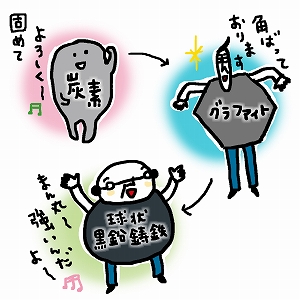

鋳鉄が固まる過程で、炭素は六角板状の形態を持つ「グラファイト(黒鉛)」になります。黒鉛は角ばっており、鋳鉄が脆くなる原因になるのですが、この結晶を真ん丸にした「球状黒鉛鋳鉄」は脆さが改善され粘り強くなることが知られています。鋳鉄の凝固過程をSPring-8によって分析したところ、黒鉛が丸くなっていく様子の一端がわかってきました。

このような研究はほかのさまざまな金属にも応用でき、鋳造技術の進歩が期待できます。

※夢ナビ講義は各講師の見解にもとづく講義内容としてご理解ください。

※夢ナビ講義の内容に関するお問い合わせには対応しておりません。

先生情報 / 大学情報

大阪産業大学 システム工学部 システム工学科 教授 杉山 明 先生

興味が湧いてきたら、この学問がオススメ!

鋳造工学先生が目指すSDGs

先生への質問

- 先生の学問へのきっかけは?

- 先輩たちはどんな仕事に携わっているの?

![選択:[SDGsアイコン目標9]](https://telemail.jp/shingaku/requestren/img/data/SDGs-9-active.png )

![選択:[SDGsアイコン目標12]](https://telemail.jp/shingaku/requestren/img/data/SDGs-12-active.png )