観光で地域を元気にする仕組みとは?

観光振興の5つのステップ

観光産業の振興には「地名を知ってもらう」「どんな地なのかを知ってもらう」「人に来てもらう」「お金を使ってもらう」「そのお金が地域を潤す」という5段階が必要です。地域がどのフェーズにあるかによって、必要とされる施策は異なります。

例えば、「人に来てもらう」ことが課題の地域では、地域の持つ価値をとらえ直すことが重要です。わざわざその地域に来たくなる理由は何か、どんな人が地域の価値を見いだしてくれるのかを見極めて、その人たちに情報が届く方法を考える必要があります。

異なる観光の目的

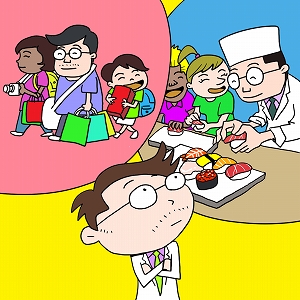

ここで役立つのが、観光客の分析です。例えば、外国人観光客が日本を訪れる理由は、出身国によって傾向が異なります。中国や東南アジアからの旅行者は温泉や買い物を楽しみに訪れ、短期間の滞在が多い傾向があります。一方、欧米諸国の観光客は、日本の歴史や文化への関心が高く、長期間滞在しながら体験活動にお金を使うことが多いです。地域の持つ観光資源によって、適切なターゲットも、有効な訴求方法も変わってくるのです。

「地消地産」の発想

人が来るようになってもお金が使われない、使われても外に流れてしまうことが課題になっている地域が少なくありません。そこで注目されるのが「地消地産」という考え方です。「地産地消」をひっくり返し、「地元で消費するものをできるだけ地元で作る」という発想です。例えば、コーヒー豆は輸入が必要でも、地元の業者を通じて仕入れ、地元で焙煎(ばいせん)することで付加価値を生み出せます。道の駅で販売するすべての商品を町内産に限定する地域もあります。地域に雇用を生み出し、住民・訪問者・事業者がともに満足できる仕組みづくりが重要なのです。

観光を一時的な「にぎわいづくり」にとどめず、地域の持続的成長につなげるには、地域が主導する観光経営が必要です。現在、日本各地で「観光地域づくり法人(DMO)」と呼ばれる組織が立ち上がり、行政・事業者・住民が協力して地域を運営する仕組みが広がっています。

※夢ナビ講義は各講師の見解にもとづく講義内容としてご理解ください。

※夢ナビ講義の内容に関するお問い合わせには対応しておりません。

先生情報 / 大学情報

和歌山大学 観光学部 観光学科 教授 出口 竜也 先生

興味が湧いてきたら、この学問がオススメ!

経営学、観光経営、国際観光先生が目指すSDGs

先生への質問

- 先輩たちはどんな仕事に携わっているの?

![選択:[SDGsアイコン目標8]](https://telemail.jp/shingaku/requestren/img/data/SDGs-8-active.png )

![選択:[SDGsアイコン目標9]](https://telemail.jp/shingaku/requestren/img/data/SDGs-9-active.png )

![選択:[SDGsアイコン目標11]](https://telemail.jp/shingaku/requestren/img/data/SDGs-11-active.png )