「ショウジョウバエ」をモデルに、腸内細菌の働きを解き明かす

食習慣や民族による個人差も

腸内細菌は病原菌とは異なり、日頃からずっと私たちの体内に存在します。「免疫力を高める」と言われたりしますが、数千種類ある中では免疫を誘導する菌もあれば、誘導しない菌もあります。食習慣や民族によって異なるなど、腸内細菌の状態には個人差があります。例えば、抗がん剤の効きやすさも腸内細菌の状態によって変わると言われています。種類が多く、複数の菌による組み合わせやバランスもあり、特定の菌の働きや腸内環境改善のメカニズムの解明などは、技術的にも容易ではありません。

「ケンカをしない」という行動の変化

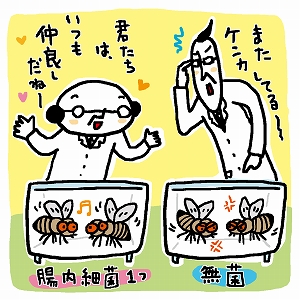

そこで、人間と遺伝子配列が7割同じで、腸内細菌が10種類程度しかいないショウジョウバエをモデル生物にした研究が行われています。一時的に腸内細菌をゼロにした「無菌ショウジョウバエ」を作り出し、腸内細菌を1種類、もしくは2~3個の組み合わせで戻すことで、菌の働きを個別に調べていくのです。

例えばショウジョウバエ2匹を小さな空間に入れると、無菌のオスのペアは攻撃的でケンカをするのに対し、腸内細菌の1つを戻したオスのペアはケンカをしないなど、その違いが攻撃性の数値として表れました。そこから腸内細菌が体内で作り出している物質が何なのか、特定の神経の興奮状態を抑えるのではないかなどを明らかにしていきます。

人との共通性が解明のヒントに

ショウジョウバエについては、すべての神経が脳内でどう伸びているかもわかっています。ある腸内細菌が存在する時の特定の神経の活性化や、脳から腸に直接伸びている神経も可視化すれば、臓器間の関連性の確認もできます。種類や構造がシンプルなショウジョウバエの腸内細菌や神経経路を1つ1つ明らかにしていくことは、共通性のある人間の腸内細菌の働きを解明するためのヒントになります。似たような腸内細菌は人間でも同じような物質を作るのか、その脳の部位への効果などがわかれば、将来的に薬として応用できる可能性もあるのです。

※夢ナビ講義は各講師の見解にもとづく講義内容としてご理解ください。

※夢ナビ講義の内容に関するお問い合わせには対応しておりません。

![選択:[SDGsアイコン目標3]](https://telemail.jp/shingaku/requestren/img/data/SDGs-3-active.png )

![選択:[SDGsアイコン目標9]](https://telemail.jp/shingaku/requestren/img/data/SDGs-9-active.png )