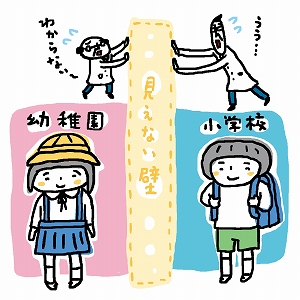

幼稚園と小学校の間にある「見えない壁」を壊す

幼稚園と小学校の「すき間」を見つめる

日本では、幼稚園と小学校は別の組織で、教員免許も違います。しかしアメリカでは、1920年代から幼稚園が小学校の「1年生の1つ下の学年」として組み込まれるようになりました。現在は、州によっては「幼稚園~小学校3年まで教えられる免許」と「1年生~6年生までの免許」が設けられています。年齢や学校の区切りではなく、子どもの成長に合わせて、その時期に合った専門性を持つ教師が教えるという柔軟な仕組みが、100年前のアメリカで議論されていたのです。

なぜ日本ではうまくつながらないのか?

日本でも近年、幼稚園と小学校の教育をスムーズにつなげようと取り組まれていますが、行事の交流や教師同士の話し合いにとどまっているのが現状です。小学校の教師が幼稚園を参観しても「どこを見ればいいのかわからない」と戸惑うこともあります。というのも、小学校では教室で席について教科ごとに集団で授業を受けるのが基本ですが、幼稚園では子どもが一人ひとり自由に動きながら遊びの中で学ぶのが基本です。幼稚園と小学校では、日々の教育の形が大きく異なります。この前提の違いが、連携の難しさにつながっています。

「その時期」に合う学びをつくる

子どもの学びは、年齢で区切れるものではありません。成長のタイミングに合わせて「ちょうどいい」教師の関わり方が必要です。アメリカでは、幼稚園と小学校の間にある「その時期ならではの教育」をつくろうとしてきました。幼児教育の考え方を小学校に取り入れたり、その逆も考えたりと、さまざまな工夫がなされています。日本でも成長に合わせて、小学校高学年での教科担任制など、制度が少しずつ変わり始めています。入学したばかりの1年生が戸惑わずに学べるように、子どもの育ちに合わせた制度の見直しが今、求められています。

教育の仕組みを見つめ直すのも、大学での研究の役割です。なにげなく通っていた学校にも、深くて面白い問いが隠れているのです。

※夢ナビ講義は各講師の見解にもとづく講義内容としてご理解ください。

※夢ナビ講義の内容に関するお問い合わせには対応しておりません。

先生情報 / 大学情報