経済史が提供する「理論と現実の対話」

経済学的に考えると「奇妙」にみえる事象

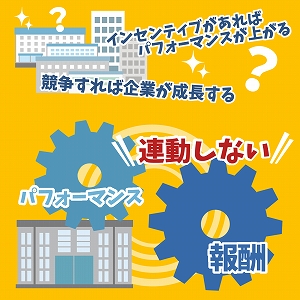

経済学は、いくつかの仮説を前提に、人々の経済活動をモデル化して捉えます。モデル化というのは、複雑な現実を単純化して捉えるということで、「人々の努力を引き出し、パフォーマンスを向上させるには、パフォーマンスに見合った報酬を与えることが有効だ」というような捉え方も、その一例です。人々の意欲を高めるような報酬をインセンティブと言いますが、1900年頃の三菱には、このようなインセンティブの考え方では説明がつきにくい事例がみられました。

パフォーマンスと報酬の関係

三菱は当時から、全国各地に拠点がありました。インセンティブの考え方を当てはめると、各拠点の成績(利益など)に応じて従業員への報酬を変動させるのが良さそうです。例えば「長崎支店が高い利益を上げたら、支店長にボーナスを支給する」というようなことです。しかし、正規の職員ではない鉱山労働者や、発明など特別な功績を挙げた個人に臨時ボーナスを出すことはあっても、ある拠点と別の拠点で正規の職員の処遇に差をつけたり、拠点のトップに特別な報酬を与えたりすることは無いようでした。

事実を拾い上げる経済史研究

パフォーマンスと報酬が連動しない理由の一つとして推察されるのは「拠点同士を競わせても意味が無かった」ということです。取引相手が限られている、地域固有の品を扱っている、などの場合は、そもそも他の拠点と競争しようがありません。努力の問題ではないのです。インセンティブがあればパフォーマンスが上がる、競争を刺激すれば企業が成長する、という理論的な想定は普遍的とは言えず、状況に応じて、もっと精緻化する必要があります。

モデルからこぼれ落ちた要素を拾い上げるのは、経済史が得意とする領域です。過去の出来事は結果がわかっているからです。経済史研究は、理論の力を借りて行われる一方で、理論の改善点や、その理論を政策に用いた際の影響を示唆する働きを持ちます。理論と現実が対話するための舞台を提供しているのです。

※夢ナビ講義は各講師の見解にもとづく講義内容としてご理解ください。

※夢ナビ講義の内容に関するお問い合わせには対応しておりません。

先生情報 / 大学情報