手のひらサイズの衛星で地震の先行現象を宇宙から確かめる

身近になった宇宙開発

かつて宇宙開発は国家機関や大企業だけのものでしたが、2000年代初頭から状況が大きく変わりました。10cmの立方体を1ユニットとする超小型衛星が登場し、コストが安く開発期間も短くなったのです。世界標準の規格が定められ、世界中どこで作られた衛星でも同じロケットで打ち上げることが可能になっています。これにより、小さな企業や大学でも宇宙開発に参加できるようになりました。

地震の先行現象観測への挑戦

超小型衛星の活用分野は多岐にわたりますが、その中でも注目されるのが地震の先行現象観測です。大型衛星により、地震の数時間前に電離圏で電子密度が変化するという現象が発見されています。この現象をより効率的に検証するために、低コストで開発・運用が可能な超小型衛星が開発されているのです。

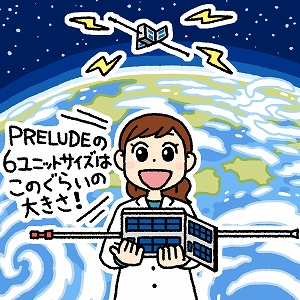

「PRELUDE」と名付けられたこの衛星は、6ユニットサイズで約10kg、高度540kmで、約90分で地球を1周します。1.5mのブーム2本を展開して電場とプラズマを同時観測します。衛星のサイズが限られているため、さまざまな要素のバランスを取らなければなりません。さらに、取得した膨大なデータを効率よく保存して送信するための仕組みも必要です。自然現象の観測のための要求と工学的な制約とをすり合わせながら、多数の専門分野の知識を総動員して開発が進められています。将来的には複数機による全球観測システムの構築や、同様の技術を使った津波観測への応用も計画されています。

広がる可能性と次世代育成

超小型衛星は、人材育成においても大きな役割を果たしています。世界53カ国から1,000名以上が参加する教育プログラム「HEPTA-SAT」では、超小型衛星の組み立てキットを使った実践的な学習により、将来の宇宙開発を担う人材が輩出されています。このように超小型衛星の登場により、宇宙開発はますます身近な分野になってきました。地震先行現象観測への挑戦は、その可能性の一例を示しています。

※夢ナビ講義は各講師の見解にもとづく講義内容としてご理解ください。

※夢ナビ講義の内容に関するお問い合わせには対応しておりません。

先生情報 / 大学情報

先生が目指すSDGs

先生への質問

- 先生の学問へのきっかけは?

- 先輩たちはどんな仕事に携わっているの?

![選択:[SDGsアイコン目標4]](https://telemail.jp/shingaku/requestren/img/data/SDGs-4-active.png )

![選択:[SDGsアイコン目標9]](https://telemail.jp/shingaku/requestren/img/data/SDGs-9-active.png )

![選択:[SDGsアイコン目標11]](https://telemail.jp/shingaku/requestren/img/data/SDGs-11-active.png )