言葉通りに受け取るなかれ 会話に隠れた英語の慣用句

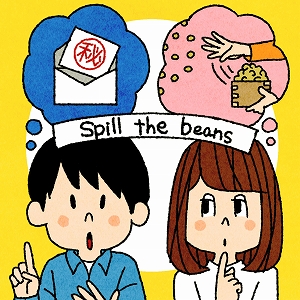

「豆をばらまく」=「秘密をばらす」

2つ以上の単語で構成されて、言葉通りの意味とは別の意味を持つ句を「慣用句」と言います。英語で「spill the beans」を言葉通りにとらえると「豆をばらまく」と訳せますが、慣用句では「秘密をばらす」という意味です。「chew the fat」は言葉通りなら「脂肪をかむ」ですが、「友達と長時間雑談をする」という意味です。このような慣用句は英語の日常会話にたくさん出てくるため、本当の意味を知らないと、会話内容の理解度が下がるとされています。

リスニングで慣用句は推測できる?

では、たくさんある慣用句を知らなくても、なんとなく意味を推測することは可能でしょうか? また推測するためにはどんな要因があるでしょうか? それを確かめるために大学生にテストとアンケート、聞き取り調査が行われました。すると、「リスニング能力が高い」「作業記憶能力が高い」「母語の慣用句と類似性が高い慣用句である」場合は、推測できる可能性がやや高いことがわかりました。とはいえ、やはり、リスニング中に慣用句の意味を推測することは難しいタスクで、慣用句は知っているほど得と言えます。

文化の違いやさまざまな見方を示す

英語の慣用句には、日本語と似たものもあります。日本語に「怒りを爆発させる」という慣用句がありますが、英語の「blow a fuse(直訳:ヒューズを飛ばす)」も同じ意味を持ちます。また反対に日本人には想像がつかないものもあります。「bite the bullet(直訳:弾丸をかむ)」は、「我慢をする」という意味になり、銃社会アメリカならではの文化的背景を感じさせます。

このように慣用句は、言葉通りの意味とは異なる比喩的意味を持ち、さまざまな物の見方を示唆してくれます。授業で慣用句を習う機会は少ないですが、本当のコミュニケーション力を身につけるためにも慣用句を学ぶことは大切です。

※夢ナビ講義は各講師の見解にもとづく講義内容としてご理解ください。

※夢ナビ講義の内容に関するお問い合わせには対応しておりません。

先生情報 / 大学情報

帝京平成大学 人文社会学部 人間文化学科 グローバルコミュニケーションコース 講師 バイアシュミット 順子 先生

興味が湧いてきたら、この学問がオススメ!

認知言語学、第二言語習得論先生への質問

- 先生の学問へのきっかけは?