プラスチックで革命? 高度経済成長期の包装と物流

商品の名前がわからないと何が困る?

コンビニでおにぎりを手に取ると、ビニールで包装されたパッケージには、味や重さ、成分などが記載されています。現代では当たり前に感じることですが、戦後の高度経済成長期には「包装革命」とも言えるくらい画期的なことだったのです。

例えば、1950年代頃まで、肉は店頭で必要な分だけ量って販売されていました。当時の人々は買った肉を竹の葉などに包んで持ち帰っていたのです。冷蔵庫は普及していなかったため、その日のうちに消費しなければなりませんでした。

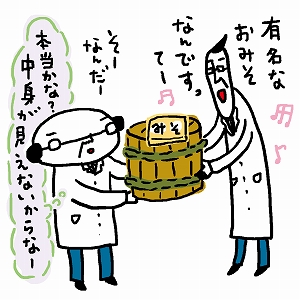

また、みそはたるに入った状態で販売されていました。消費者は中身を見ることができないため、中には有名店のみそだと中身を偽って販売していた店舗もあり、社会問題になっていました。

高度経済成長期には「革命」だった

この状況を変えたのが「石油化学製品」でした。竹やたるなど天然素材の包装から転換が進み、商品の長期保存が可能になりました。包装に文字を印刷できるようになったことで信頼性が向上し、ブランド化の推進にもつながりました。

石油化学製品は、流通にも利便性をもたらしました。例えば、酒屋で見かけるビールケースは、かつては木箱で重く、持ち手が外れて商品が落下するリスクがありました。プラスチック製の軽量なケースが登場したことにより、荷物の受け渡しや積み下ろしが格段に楽になりました。

企業努力と当時の課題を知る

高度成長期には「三種の神器(白黒テレビや洗濯機、冷蔵庫)」が、1970年代には「3C(カラーテレビ、クーラー、自家用車)」といった耐久消費財が普及しました。これらの重要な部品としても、石油化学製品は使用されることとなりました。現代はプラスチックによる環境負荷が指摘されがちですが、当時の社会課題を解決してこれらの製品を普及したのも事実です。

歴史を振り返ると、企業は常に新しい技術や仕組みを取り入れて、社会の課題に応えてきました。企業努力と人々の暮らしを、時代の流れとともに読み解くことで、現代社会の成り立ちを理解できるのです。

※夢ナビ講義は各講師の見解にもとづく講義内容としてご理解ください。

※夢ナビ講義の内容に関するお問い合わせには対応しておりません。

先生情報 / 大学情報