無意識が決める食べ物選び 食欲をコントロールする分子たち

食べたい気持ちの正体

私たちは、なぜ何かを食べたいと思うのでしょうか。また、「十分食べた」と感じる基準はどこにあるのでしょうか。このような疑問に答えるため、食欲をコントロールする仕組みを物質・分子・臓器・生体レベルで解明する研究が進められています。その結果、無意識のレベルで処理される体の状態やニーズの情報が重要な役割を果たしていることが明らかになってきました。体を維持するために必要な物質を補給する「栄養」という営みには、実は精巧な分子レベルのメカニズムが働いているのです。

糖分摂取の仕組み

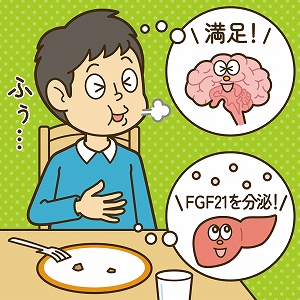

糖分の摂取をコントロールする仕組みには、「FGF21」というホルモンが重要な役割を果たしていることがわかっています。糖分を摂取すると肝臓からFGF21が分泌され、それが脳の視床下部にある、オキシトシンという物質を持つ神経細胞を活性化します。すると「十分に糖分を摂取した」と感じ、満足感が生成されて、糖分の補給をやめるのです。

さらに、この糖分摂取を調節する仕組みが、飲酒量も調節していることも判明しました。酒は糖分の発酵産物として体が認識し、同じ仕組みで摂取量が調整されているのです。

このことから、FGF21の分泌を刺激する物質の投与が、糖分の摂り過ぎやお酒の飲み過ぎを減らす可能性があり、研究が進められています。

健康で持続可能な社会をめざして

食欲コントロールには、少なくとも、糖質・脂質・タンパク質の三大栄養素それぞれに対応した仕組みがあると考えられます。栄養素ごとに、多様な情報が様々なタイミングで脳に伝わり、それらが統合されて、食べる・飲むという行動が決定されているのです。

これらの仕組みを解明することは、食べ過ぎ・飲み過ぎを防ぎ、生活習慣病やアルコールの過剰摂取といった健康課題の解消に役立ちます。適切な量の飲食で人々が満足できれば、食糧不足の解決や食品ロスの削減にもつながります。私たちの食欲という身近な現象の背後にある複雑なメカニズムの解明が、より良い社会の実現への道を開いているのです。

※夢ナビ講義は各講師の見解にもとづく講義内容としてご理解ください。

※夢ナビ講義の内容に関するお問い合わせには対応しておりません。

先生情報 / 大学情報

先生が目指すSDGs

先生への質問

- 先生の学問へのきっかけは?

- 先輩たちはどんな仕事に携わっているの?

![選択:[SDGsアイコン目標2]](https://telemail.jp/shingaku/requestren/img/data/SDGs-2-active.png )

![選択:[SDGsアイコン目標3]](https://telemail.jp/shingaku/requestren/img/data/SDGs-3-active.png )

![選択:[SDGsアイコン目標12]](https://telemail.jp/shingaku/requestren/img/data/SDGs-12-active.png )